NotebookLMスライド生成完全ガイド!プロンプトと編集法を解説

NotebookLMは、Googleが開発したAIツールであり、アップロードしたソースドキュメントを基に、情報の理解を深めるための強力な機能を提供します。

特に、プレゼンテーション資料の作成において、そのスライド生成機能は注目を集めています。

本記事では、NotebookLMのスライド生成機能の基本から、クリエイティブな活用法、そして実務での応用までを網羅的に解説します。NotebookLMの使い方をマスターし、あなたのプレゼン資料作成を劇的に効率化・高品質化させましょう。

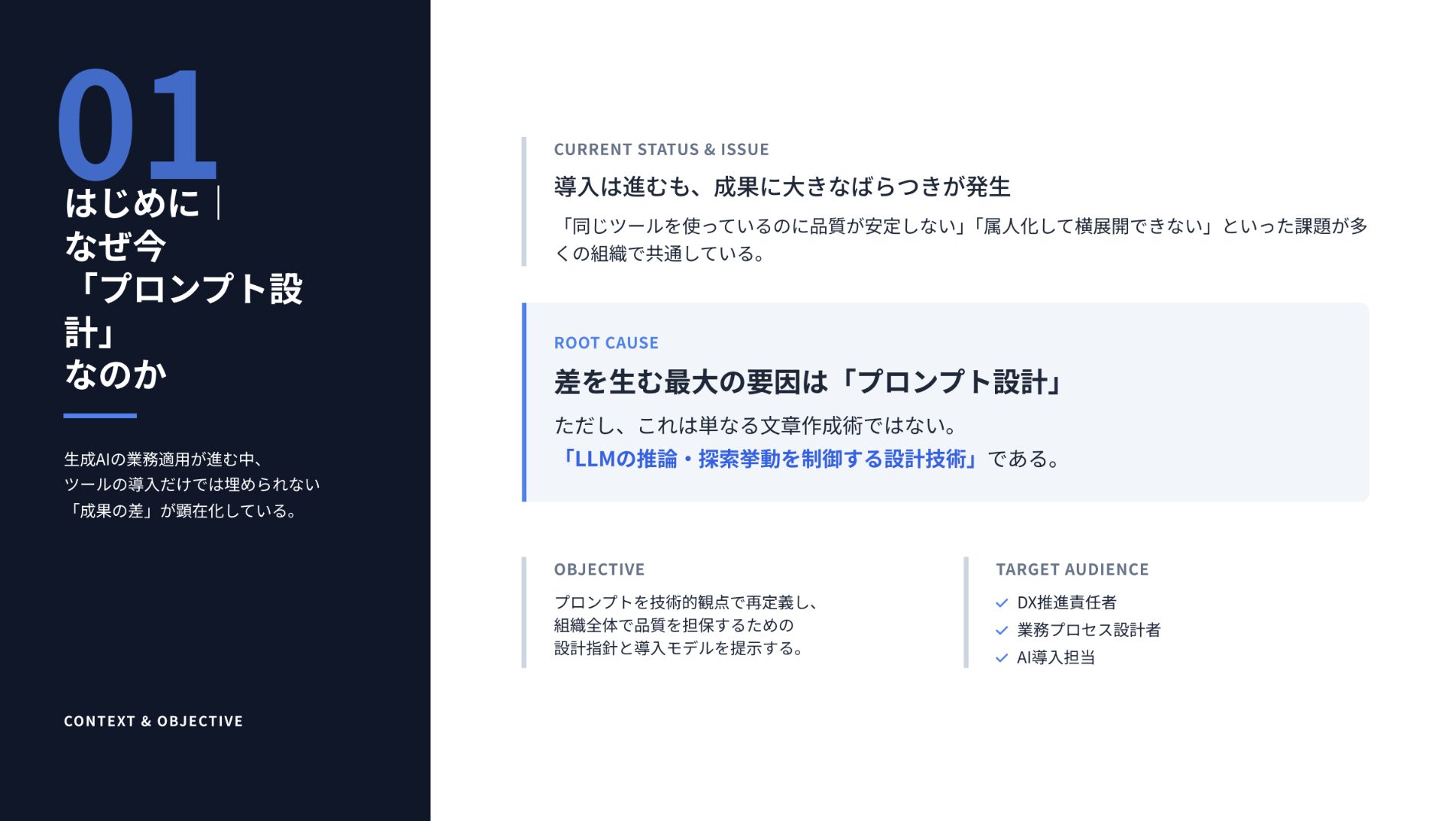

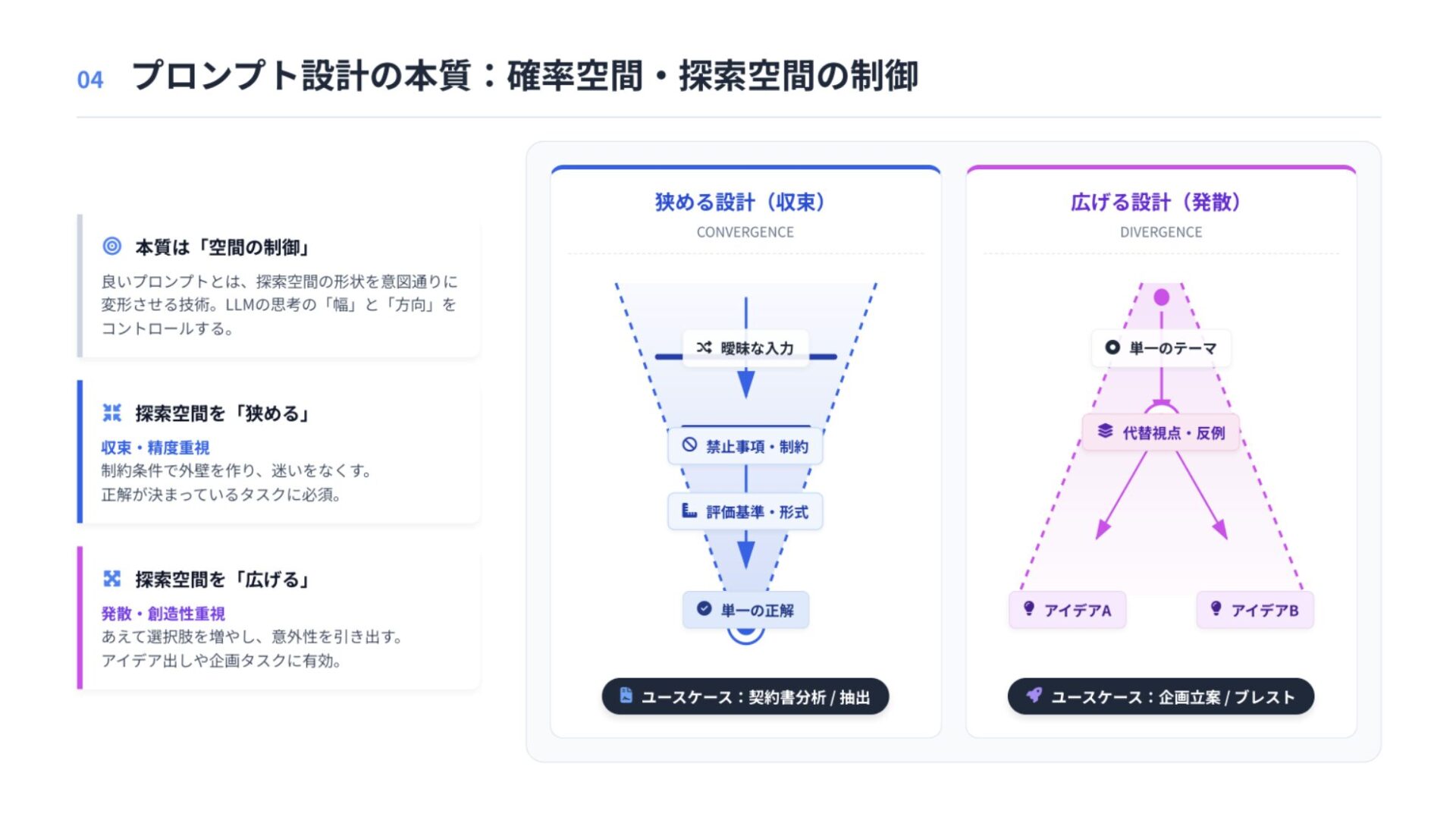

プロンプト設計のコツ・社内普及のための戦略

“AIで勝てる人”へ。実務で活かす力を身につけよう

オンラインAIスクール「BuzzAcademy」なら専属講師が基礎から実務まで伴走し、実務で活かせるAIスキルを最短習得。

案件紹介サポートも実施しており、副業初心者でもスキルを身につけながら着実に実績を積み上げられます。

今なら無料相談で、あなたに最適なAIキャリア・学習プランをご提案中!

NotebookLMとは?スライド生成機能の基本を徹底解説

NotebookLMは、単なる文章生成AIとは異なり、あなたが提供したドキュメントを深く理解し、その内容に基づいて情報を提供することに特化したAIアシスタントです。このAIを活用することで、複雑な情報を整理し、分かりやすいプレゼンテーション資料を効率的に作成することが可能になります。

NotebookLMの基本機能と特徴

NotebookLMは、ユーザーがアップロードしたPDFやテキストファイルなどのソースドキュメントを読み込み、その内容に関する質問に答えたり、要約を作成したりする機能を持っています。その最大の特徴は、生成される情報が参照元ドキュメントに忠実であり、AIが事実に基づかない情報を生成する「ハルシネーション」を低減する設計になっている点です。これにより、信頼性の高い情報に基づいたアウトプットが期待できます。

スライド生成機能の概要と魅力

NotebookLMのスライド生成機能は、ソースドキュメントの内容を基に、プレゼンテーションスライドのドラフトを自動で作成してくれる画期的な機能です。ユーザーが作成したいスライドのテーマや構成についてプロンプト(指示文)を入力するだけで、AIがドキュメント内の情報を整理し、箇条書きや要点をまとめた形式でスライドを生成します。これにより、ゼロから資料を作成する手間が大幅に削減され、アイデア出しや構成検討に時間を集中できるようになります。生成されたスライドは、プレゼン資料のたたき台として非常に有用です。

初心者向け:NotebookLMでスライドを生成する基本的な手順

NotebookLMでスライドを生成する基本的な手順は、以下のステップで進めます。

- ソースドキュメントの準備とアップロード: まず、分析させたい情報源となるドキュメント(PDF、テキストファイルなど)を用意します。次に、NotebookLMのインターフェースからこれらのドキュメントをアップロードします。

- プロンプトの入力: アップロードしたドキュメントの内容に基づいて、どのようなスライドを生成したいかを具体的に指示するプロンプトを入力します。「このドキュメントの主要なポイントをまとめたプレゼン資料を作成してください」といった指示が考えられます。

- スライド生成の実行: プロンプトを入力したら、生成ボタンをクリックします。AIがドキュメントの内容とプロンプトを解釈し、スライドのドラフトを作成します。

- 生成結果の確認と修正: 生成されたスライドを確認し、必要に応じてプロンプトを修正して再生成したり、内容を調整したりします。

この一連の流れを把握することで、NotebookLMのスライド生成機能をスムーズに使い始めることができます。

驚きのクリエイティビティ!NotebookLMで「魅せる」スライドを生成するプロンプト術

NotebookLMのスライド生成機能は、単に情報をまとめるだけでなく、驚くほどクリエイティブなスライドも生成できます。ここでは、競合ツールとの差別化を図り、NotebookLMの創造的な可能性を引き出すための具体的なプロンプトテクニックを解説します。

世界観を操る!ゲーム・映画風スライド生成プロンプト例

NotebookLMでは、プロンプト次第で、まるでゲームや映画のようなユニークな世界観を持つスライドを生成することが可能です。例えば、「ドラゴンクエストの世界観で、このプロジェクトの進捗報告スライドを作成してください」といった指示を出すことで、キャラクターや背景、フォントなどがゲーム風にデザインされたスライドが生成されることがあります。

このようなプロンプト例を参考に、あなたのプレゼンテーションに個性とインパクトを与えるスライドを作成してみましょう。

ソースドキュメントに基づいた「信頼性」を担保するスライド生成

NotebookLMの最大の強みは、参照元ドキュメントへの忠実性が高く、ハルシネーションが少ない点にあります。この特性を活かすことで、根拠に基づいた説得力のあるスライドを生成できます。例えば、専門的なレポートや研究論文をソースドキュメントとしてアップロードし、「この論文の結論部分を、専門知識のない聴衆にも理解できるように、具体的なデータを示しながら説明するスライドを作成してください」といったプロンプトを入力することで、信頼性の高い情報を正確に伝えるスライドを作成できます。

(参考元: NotebookLM 公式サイト)

他の汎用AIツールと比較しても、NotebookLMは特定のソースドキュメントに深く紐づいた情報生成に特化しているため、正確性が求められる場面で特に優位性を発揮します。

質の高いスライドを生成するためのプロンプト作成のコツ

意図した通りの質の高いスライドを生成するためには、プロンプトの作成が鍵となります。以下のコツを意識しましょう。

- 具体性: どのような内容のスライドが欲しいのか、具体的に記述します。「〇〇について説明するスライド」だけでなく、「〇〇のメリット・デメリットを比較し、具体的な事例を交えて説明するスライド」のように詳細に指示します。

- ターゲットオーディエンスの指定: 誰に向けたプレゼンなのかを明記することで、AIは内容のレベルや表現方法を調整しやすくなります。「初心者向けに」「専門家向けに」といった指定が有効です。

- 構成要素の指定: スライドに含めたい要素(例: 導入、本論、結論、質疑応答)や、箇条書きの数、図表の有無などを指定すると、より構造化されたスライドが生成されやすくなります。

- トーン&マナーの指定: 「フォーマルなトーンで」「親しみやすいトーンで」など、プレゼンの目的に合わせたトーンを指定することも重要です。

これらのコツを意識することで、NotebookLMからより精度の高いスライド生成結果を得られるようになります。

プロンプト設計のコツ・社内普及のための戦略

生成されたスライドを「完成品」へ!編集・仕上げのワークフロー

NotebookLMで生成されたスライドは、あくまで「たたき台」として捉えることが重要です。ここからは、生成されたスライドを最終的なプレゼン資料として完成させるための、具体的な編集・仕上げプロセスを解説します。

NotebookLM生成スライドの「たたき台」としての活用法

NotebookLMが生成したスライドは、アイデアの種や構成の骨子として活用します。AIが生成した内容をそのまま使うのではなく、そのスライドを基に、自分の言葉で表現を加えたり、より深い分析結果を盛り込んだり、デザインを調整したりすることで、オリジナリティと説得力のある資料へと進化させます。生成されたスライドを「たたき台」と捉えることで、AIの能力を最大限に引き出しつつ、最終的なアウトプットの質を高めることができます。

PowerPoint/Google Slidesでの編集・デザイン調整方法

NotebookLMで生成されたスライドは、PowerPointやGoogle Slidesといった汎用的なプレゼンテーションツールで編集・デザイン調整を行うのが一般的です。生成されたスライドの内容をコピー&ペーストしたり、画像としてエクスポートしたりして、これらのツール上でフォントの変更、配色調整、要素の配置変更、アニメーションの追加などを行います。例えば、NotebookLMで生成された箇条書きのスライドを、PowerPoint上で洗練されたデザインの図解に置き換えることで、視覚的な訴求力を高めることができます。

(参考元: https://notebooklm.google.com)

外部ツールとの連携でさらに表現の幅を広げる

NotebookLMで生成したスライドを、さらに高度に編集・加工するために、外部ツールとの連携も有効です。例えば、Google AI Studioを活用して、NotebookLMで生成されたスライドを一枚ごとに編集できるアプリを作成することも可能です。

このような外部ツールとの連携により、デザインの自由度が格段に向上し、より表現豊かなプレゼンテーション資料を作成できるようになります。

実務で差がつく!NotebookLM活用シーンと最新情報

NotebookLMのスライド生成機能は、様々な実務シーンで活用でき、あなたの業務効率とプレゼンテーションの質を向上させます。ここでは、具体的な活用例と、利用にあたって知っておきたい最新情報について解説します。

ビジネス・学習シーン別!NotebookLMスライド生成の具体的な活用例

NotebookLMのスライド生成機能は、以下のような様々なシーンで活用できます。

- 企画提案: 新規事業の企画書や提案資料のたたき台作成に活用できます。ソースドキュメントとして市場調査データや競合分析レポートをアップロードし、提案の骨子となるスライドを生成します。

- 研修資料: 社内研修やセミナーで使用する資料作成に役立ちます。専門知識をまとめたドキュメントから、受講者向けの分かりやすい解説スライドを生成します。

- 学習レポート: 研究発表や学習成果のレポート作成において、複雑な情報を整理し、発表用のスライドを作成する際に活用できます。

- 会議資料: 定例会議での進捗報告や、プロジェクトの概要説明資料の作成にも適しています。

これらの活用例を参考に、あなたの業務にNotebookLMを取り入れてみてください。

NotebookLMの利用条件と料金体系(X投稿2参照)

NotebookLMは、現時点(2025年11月)で一般公開されており、基本的に無料で利用可能です。ただし、利用にあたっては、アップロードできるソースドキュメントの数やファイルサイズ、一度に処理できる情報量などに制限が設けられている場合があります。

GoogleはAIサービスの提供形態を随時見直しているため、将来的に有料プランの導入や利用条件の変更が行われる可能性も考えられます。最新の情報は、NotebookLMの公式サイトで確認することが推奨されます。

他AIツールとの比較:NotebookLMを選ぶべき理由

ChatGPTやGeminiといった汎用的なAIツールと比較した場合、NotebookLMの最大の強みは、特定のソースドキュメントに深く紐づいた情報生成に特化している点です。これにより、参照元への忠実性が高く、ハルシネーションが少ないという信頼性の面で優位性があります。特に、既存の資料を基に正確な情報をまとめたい場合や、根拠に基づいたプレゼン資料を作成したい場合にNotebookLMは適しています。自由な発想での文章生成や、多様なスタイルのコンテンツ作成においては汎用AIが優れる場合もありますが、スライド生成機能は、NotebookLMがソースドキュメント活用に特化しているからこそ提供できるユニークな機能と言えます。

まとめ:NotebookLMであなたのプレゼンを革新しよう

本記事では、NotebookLMのスライド生成機能について、基本から応用、そして実務での活用法までを詳しく解説しました。NotebookLMを使えば、ソースドキュメントを基にした信頼性の高いスライド作成はもちろん、ユニークな世界観を持つクリエイティブなスライド生成も可能です。生成されたスライドは、PowerPointやGoogle Slidesなどのツールで編集・仕上げることで、より完成度の高いプレゼン資料へと進化させることができます。

本記事のまとめと、あなたに合った活用法の発見

NotebookLMは、情報収集、分析、そして資料作成といった一連のプロセスを効率化し、プレゼンテーションの質を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。ゲーム風の世界観を持つスライド生成から、専門的なドキュメントに基づいた信頼性の高い資料作成まで、その活用範囲は多岐にわたります。ぜひ、この記事で紹介した内容を参考に、ご自身の目的に合ったNotebookLMの活用法を見つけてください。

NotebookLMを実際に試してみよう

NotebookLMの強力なスライド生成機能を体験するには、実際にツールを使ってみるのが一番です。まずはNotebookLMの公式サイトにアクセスし、ソースドキュメントをアップロードして、簡単なプロンプトから試してみてください。きっと、あなたのプレゼン資料作成の常識が変わるはずです。