【目的別】AIの勉強方法|社会人向けの学習ロードマップと活用事例

AI技術の進化は目覚ましく、私たちの生活や仕事のあり方を劇的に変えつつあります。

「AIって難しそう…」「今から勉強しても遅いんじゃないか?」「そもそも何から手をつければいいの?」

もしあなたがそう感じているなら、安心してください。

この記事では、AI学習に関心のある社会人の方が、未経験からでも無理なくAIを学び始め、挫折せずにスキルを習得し、実践で活用するまでの完全ロードマップを解説します。

変化の激しい時代を生き抜く武器として、キャリアアップの強力な鍵として、AIを学ぶことはもはや選択肢ではなく、必須スキルとなりつつあります。

この記事を読めば、AI学習の必要性から、具体的な勉強ステップ、学習を続けるためのコツ、役立つツール、そしてAIの最新実践活用方法まで、知りたい情報がすべて手に入ります。

“AIで勝てる人”へ。実務で活かす力を身につけよう

オンラインAIスクール「BuzzAcademy」なら専属講師が基礎から実務まで伴走し、実務で活かせるAIスキルを最短習得。

案件紹介サポートも実施しており、副業初心者でもスキルを身につけながら着実に実績を積み上げられます。

今なら無料相談で、あなたに最適なAIキャリア・学習プランをご提案中!

【大前提】なぜ今、AIを勉強する必要があるのか?

AI技術は急速に進化し、私たちの生活や仕事に大きな影響を与えています。

AIを学ぶことは、変化の激しい時代を生き抜くための武器となり、キャリアアップや新しい可能性を切り開く鍵となります。ここでは、AIを学ぶ必要性を具体的な事例を交えながら解説します。

AIが社会にもたらす変化と個人の成長

AI技術が進化することで、社会や産業構造がどのように変化していくのかを解説します。同時に、個人がAIを学ぶことで、どのような成長やメリットが得られるのかを具体的に説明します。

- キャリアの選択肢拡大と市場価値向上: AIスキルは多くの業界で求められており、習得することで転職・昇進のチャンスが広がり、高収入を得られる可能性が高まります。

- 業務効率の劇的な改善: AIツールを活用することで、ルーティンワークや煩雑な作業を自動化・効率化し、より創造的で価値の高い業務に集中できるようになります。

- 問題解決能力の向上: AIの思考プロセスやデータ分析手法を学ぶことで、論理的思考力や問題解決能力が磨かれます。

- 新しい事業やイノベーションの創出: AIの知識は、既存の枠にとらわれない新しいアイデアやサービスを生み出す原動力となります。

AIは未来を形作る重要な技術であり、その知識を持つことはあなたがどんな職種や業界にいても、強力なアドバンテージとなるでしょう。

AI人材の需要と将来性

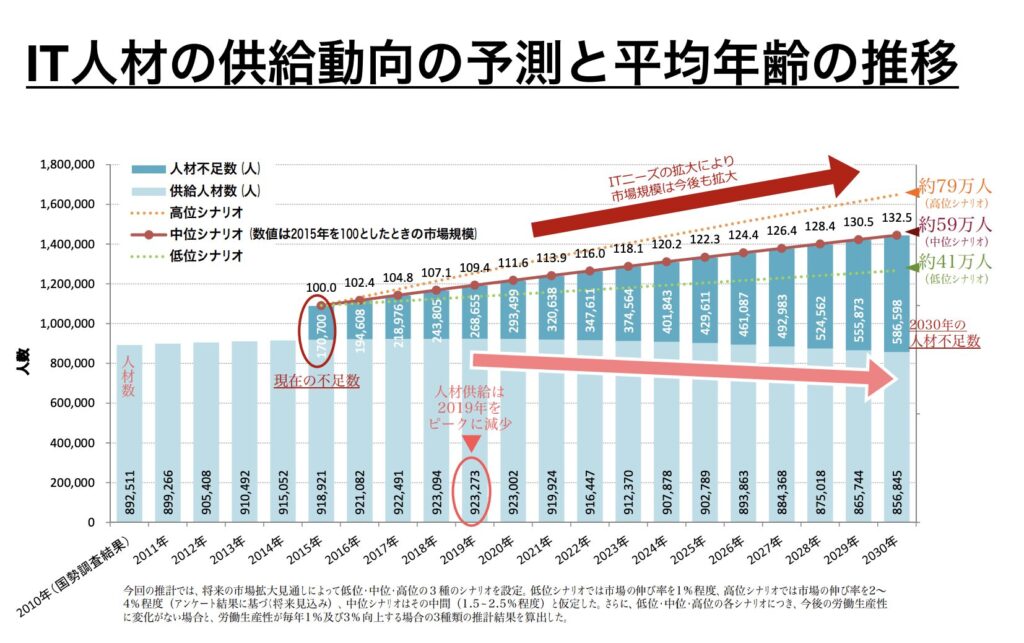

AI人材の需要は高まる一方で、供給が追いついていない現状をデータで示します。AIスキルを習得することで、どのようなキャリアパスが拓けるのか、将来性についても言及します。

経済産業省は、2030年までに最大79万人ものIT・AI人材が不足すると試算しており、その供給が追いついていないのが現状です。

このような状況において、AIスキルを習得することは以下のような将来性につながります。

- 引く手あまたの市場価値: 企業はAIを活用したビジネス変革を急いでおり、AIエンジニア、データサイエンティスト、AIコンサルタントといった専門職はもちろん、非IT職種でもAI活用スキルを持つ人材の需要が高まっています。

- 多様なキャリアパス: AIスキルは、特定の職種に限定されません。マーケターがAIで顧客分析を高度化したり、人事担当者がAIで採用プロセスを効率化したりと、あらゆる分野で活躍の場が広がります。

- 安定したキャリア形成: AI技術は今後も進化し続けるため、一度スキルを身につければ、長期的に安定したキャリアを築きやすくなります。

AIを学ぶことは、単なるスキル習得以上の意味を持ちます。それは、あなたのキャリアを未来志向に変え、変化に強い人材へと成長させるための投資なのです。

AI時代に必要なスキル、逆にAIに奪われる仕事に関しては以下の記事で詳しく説明されているのでご覧ください。

AIに奪われる仕事とは?AI時代に必要なスキルと対策も解説|生成AI活用型Webマーケティングが学べるオンラインスクール「WEBMARKS」

AIの勉強を始める前に知っておくべきこと

AIの勉強を始める前に、AIとは何か、どのような分野があるのかを理解しておくことが大切です。ここでは、AIの基礎知識と、自分に合った学習方法を見つけるためのステップを紹介します。

AIとは?初心者でもわかる基礎知識

AIの定義、歴史、種類(機械学習、深層学習など)をわかりやすく解説します。専門用語をできるだけ避け、具体的な例を交えながら説明します。

AI(Artificial Intelligence:人工知能)とは、「人間の知能をコンピュータ上で再現しようとする技術や、それによって実現されるシステム」のことです。AIは、まるで人間のように学習し、推論し、問題を解決することができます。

AIは大きく分けて以下の2種類があります。

AIの種類

・特化型AI(Narrow AI/Weak AI): 特定のタスクに特化して高い能力を発揮するAI。例:画像認識、音声認識、将棋AI、ChatGPTなどの生成AI。現在実用化されているAIのほとんどがこれにあたります。

・汎用型AI(General AI/Strong AI): 人間のようにあらゆる知的タスクをこなせるAI。まだ実現には至っていませんが、研究が進められています。

AIの進化を支える主要な技術が機械学習(Machine Learning)と深層学習(Deep Learning)です。

機械学習と深層学習

・機械学習: コンピュータが大量のデータからパターンやルールを自律的に学習し、予測や分類を行う技術。例:スパムメールの検出、レコメンデーションシステム。

・深層学習: 機械学習の一種で、人間の脳の神経回路を模した「ニューラルネットワーク」を多層にしたもの。画像認識、音声認識、自然言語処理などの分野で目覚ましい成果を上げています。例:顔認証、自動翻訳、自動運転。

これらの基礎知識を理解することで、AI学習の全体像を掴みやすくなります。

AIの分野と学習ロードマップ

AIには様々な分野があり、学習の目的によって最適なロードマップは異なります。ここでは、あなたの目指すゴールに合わせて、3つの学習ロードマップを提案します。

あなたの目的と現在のスキルレベルに合わせて、最適なロードマップを選び、AI学習をスタートさせましょう!

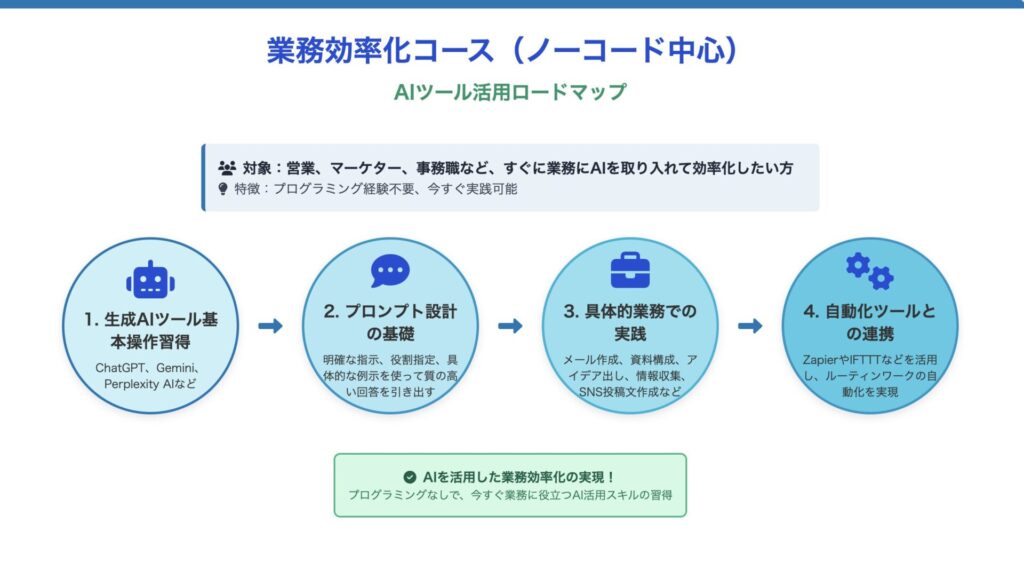

ロードマップ1:AIツール活用から始める「業務効率化」コース(ノーコード中心)

このコースは、最新のAIツールを使いこなし、日々の業務を効率化することに焦点を当てます。コードを書く必要がなく、今すぐ実践できるのが特徴です。

- 生成AIツールの基本操作習得:

- ChatGPT、Gemini、Perplexity AIなど、主要な生成AIツールに実際に触れ、チャット、情報検索、要約、文章生成といった基本的な機能の使い方を覚える。

- 各種ツールの無料版や試用版を活用し、それぞれの得意分野を感覚的に掴む。

- 効果的なプロンプト設計の基礎:

- AIから質の高い回答を引き出すための「指示(プロンプト)の出し方」を学ぶ。具体例を通して、明確性、具体性、役割指定などのテクニックを習得する。

- 具体的な業務での実践:

- 自分の仕事の中から、メール作成、資料作成の構成案、アイデア出し、情報収集、SNS投稿文の作成など、AIで効率化できそうな業務を見つけ、実際にAIツールを試してみる。

- 小さくても良いので「AIを使ってできた!」という成功体験を積む。

- 自動化ツールとの連携:

- ZapierやIFTTTといったノーコードの自動化ツールと生成AIを組み合わせ、ルーティンワークをさらに自動化する方法を学ぶ。

- 例えば、「特定のメールが来たらAIで要約し、Slackに通知する」といった連携に挑戦する。

“AIで勝てる人”へ。実務で活かす力を身につけよう

オンラインAIスクール「BuzzAcademy」なら専属講師が基礎から実務まで伴走し、実務で活かせるAIスキルを最短習得。

案件紹介サポートも実施しており、副業初心者でもスキルを身につけながら着実に実績を積み上げられます。

今なら無料相談で、あなたに最適なAIキャリア・学習プランをご提案中!

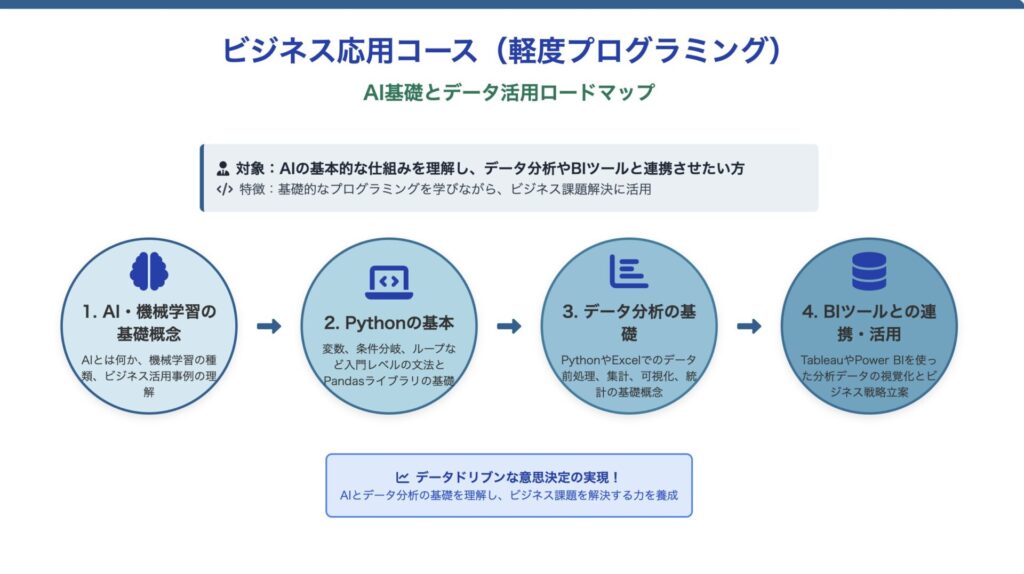

ロードマップ2:AIの基礎とデータ活用を学ぶ「ビジネス応用」コース(軽度プログラミング)

このコースは、AIの基本的な仕組みを理解し、データ分析やBIツールと連携させることで、より高度なビジネス課題解決を目指す方に適しています。

- AI・機械学習の基礎概念理解:

- AIとは何か、機械学習の基本的な種類(分類、回帰など)と、その仕組みを分かりやすく学ぶ。専門用語は気にせず、まずは概念を掴むことを重視。

- ビジネスにおけるAIの活用事例(顧客分析、需要予測など)を幅広くインプットする。

- Pythonの基本(入門レベル):

- データ分析に必要なPythonの基本的な文法(変数、条件分岐、ループなど)と、データ操作によく使われるライブラリ(Pandas)の基本に触れる。

- Progateやドットインストールなど、初心者向けのオンライン学習サービスを活用する。

- データ分析の基礎:

- PythonやExcel(Googleスプレッドシート)を使って、簡単なデータの前処理、集計、可視化(グラフ作成など)を行う。

- ビジネスでよく使われる統計の基礎概念(平均、分散、相関など)を学ぶ。

- BIツールとの連携・活用:

- TableauやPower BIなど、ビジネスインテリジェンス(BI)ツールの基本的な使い方を学ぶ。

- AIによって分析されたデータをBIツールで視覚化し、ビジネス戦略立案に活用する方法を学ぶ。

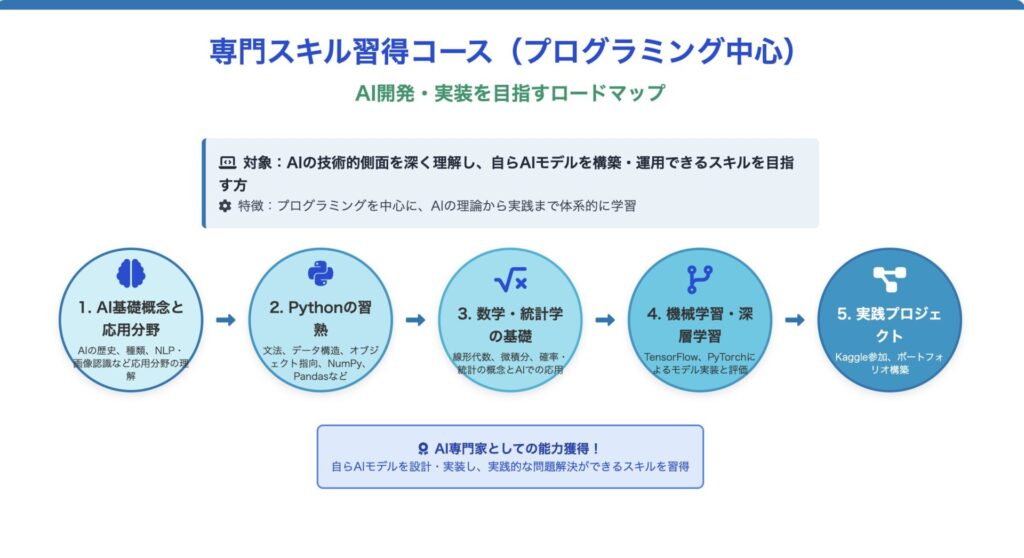

ロードマップ3:AI開発・実装を目指す「専門スキル習得」コース(プログラミング中心)

このコースは、AIの技術的な側面を深く掘り下げ、自らAIモデルを構築・運用できる専門スキルを習得することを目指します。

- AIの基礎概念と応用分野の理解:

- AIの歴史、種類、主要な応用分野(自然言語処理、画像認識、音声認識など)を網羅的に学ぶ。

- 機械学習・深層学習の主要なアルゴリズムについて、その概念と利用目的を理解する。

- Pythonの習熟:

- AI開発に必要なPythonの文法、データ構造、オブジェクト指向プログラミング、アルゴリズムを深く理解し、効率的なコードを書けるようになる。

- NumPy、Pandasなど、データ操作・数値計算ライブラリを使いこなす。

- 数学・統計学の基礎:

- 線形代数、微積分、確率・統計など、AIの理論を支える数学を学ぶ。単に公式を覚えるだけでなく、その概念とAIにおける役割を理解する。

- 機械学習・深層学習のアルゴリズム理解と実装:

- Scikit-learn、TensorFlow、PyTorchといった主要なフレームワークを使い、回帰、分類、クラスタリング、ニューラルネットワークなどのモデルを実装・評価する。

- モデルのハイパーパラメータ調整や評価指標(精度、適合率、再現率など)について学ぶ。

- 実践プロジェクト・Kaggle参加:

- 実際のデータセットを使ったミニプロジェクトや、Kaggleなどのデータサイエンスコンペティションに参加し、実践力を磨く。

- GitHubなどを活用し、自身のコードやプロジェクトを公開してポートフォリオを構築する。

文系でも大丈夫?AI学習の誤解と不安を解消

「AIは理系が得意な分野」というイメージがありますが、文系出身者でもAIを学ぶことは可能です。文系出身者がAI学習でつまずきやすいポイントと、克服するためのヒントを紹介します。

「AIは数学やプログラミングができないと無理」「理系の分野だから文系には向かない」そう思っていませんか?それは大きな誤解です。文系出身者でもAIを学ぶことは十分に可能ですし、実際に多くの文系出身者がAI分野で活躍しています。

文系出身者がAI学習でつまずきやすいポイントと、克服するためのヒントを紹介します。

- 数学への苦手意識:

- ヒント: AI学習に必要な数学は、高度なものばかりではありません。線形代数や微積分、統計学の基本的な概念を理解すれば十分です。専門書で最初から完璧に理解しようとするのではなく、まずはAIの文脈で「なぜその数学が必要なのか」を理解し、実際にコードを動かしながら感覚を掴むのがおすすめです。必要に応じて、高校数学レベルから復習できる教材を活用しましょう。

- プログラミング経験の不足:

- ヒント: プログラミングは語学学習に似ています。Pythonは比較的文法がシンプルで初心者向けであり、オンライン学習サイトや書籍も豊富です。まずは「Hello World」から始め、少しずつ小さなプログラムを書いて慣れていくことが大切です。最近はコードを書かずにAIを使える「ノーコードAIツール」も増えているため、まずはツールから入ることも可能です。

- 専門用語の多さ:

- ヒント: 新しい分野を学ぶ際には誰もが通る道です。一度にすべてを覚えようとせず、分からない単語が出てきたら都度調べる習慣をつけましょう。用語集を活用したり、図解の多い入門書を選ぶのも効果的です。

文系出身者の強みは、**「論理的思考力」「コミュニケーション能力」「ビジネスへの理解」**です。AI開発は技術的な側面だけでなく、どのようなビジネス課題を解決するのか、ユーザーにどう届けるのかといった視点が不可欠です。AIをビジネスに活用する「AIプランナー」や「AIコンサルタント」といった役割では、文系出身者の強みが大いに活かされます。

恐れることなく、AI学習の一歩を踏み出してみましょう。

社会人でも続けられる!AI勉強ステップバイステップ

忙しい社会人でも、効率的にAIを学ぶための具体的なステップを紹介します。無理なく続けられるように、学習時間の確保方法やモチベーション維持のコツも解説します。

ステップ1:目標設定と計画

AIを学ぶ目的を明確にし、具体的な目標を設定します。目標達成のために、いつ、何を、どのように学ぶかを計画します。

目的の明確化

「なぜAIを学ぶのか?」を具体的にしましょう。

例:「生成AIを活用して業務効率を20%向上させる」「データ分析スキルを身につけてマーケティング戦略立案に活かす」「将来的にAI関連職種への転職を目指す」など。

具体的な目標設定(SMART原則)

SMART原則

S (Specific): 具体的に

M (Measurable): 測定可能に

A (Achievable): 達成可能に

R (Relevant): 関連性を持たせて

T (Time-bound): 期限を設けて

例:「3ヶ月後までにPythonの基礎を習得し、ChatGPTを業務に導入してレポート作成時間を半減させる」

学習計画の立案

学習計画の立て方

・時間: 1日30分、週3日など、無理なく続けられる時間を確保します。通勤時間(電車内での動画学習)、ランチタイムのスキマ時間(AIニュースチェック)、就寝前の15分(今日の学習内容の復習)など、細切れの時間も有効活用しましょう。

・教材: オンライン講座、書籍、プログラミング学習サイトなど、自分に合った教材を選びます。

・ロードマップ: 前述の学習ロードマップを参考に、どの順序で何を学ぶかを決めます。

ステップ2:基礎知識の習得

オンライン講座や書籍を活用して、AIの基礎知識を体系的に学びます。おすすめの学習教材や学習サイトを紹介します。

- オンライン学習プラットフォーム:

- Udemy/Coursera: 体系的な講座が多く、基礎から実践まで幅広く学べます。世界トップクラスの大学や企業が提供する講座もあります。

- Aidemy/キカガク: 日本語でAIに特化した講座が豊富。実務に直結する内容や、プログラミング演習が多いのが特徴です。

- Progate/ドットインストール: プログラミング初心者向けの基礎学習に最適。手を動かしながら学べるので挫折しにくいです。

- 書籍:

- 『AIの基本』(図解・イラストが多い入門書)

- 『Pythonによる機械学習入門』

- 『ゼロから作るDeep Learning』(数式とコードで深く学びたい方向け)

- YouTubeチャンネル:

- 無料で質の高い解説動画が多数公開されています。「AI 基礎」「Python 入門」などで検索してみましょう。

ステップ3:実践的なスキル習得

プログラミング(Pythonなど)やAIツール(TensorFlow、PyTorchなど)を実際に使ってみて、実践的なスキルを習得します。

- プログラミング演習:

- Pythonの基本的な構文を学んだら、簡単なデータ分析や可視化に挑戦してみましょう。

- PaizaやAtCoderのようなプログラミング練習サイトで問題を解くのも有効です。

- AIフレームワークの活用:

- TensorFlowやPyTorchといった深層学習フレームワークのチュートリアルを参考に、簡単な画像分類モデルやテキスト生成モデルを実装してみます。

- Google ColaboratoryやKaggle Kernelsなどの無料開発環境を活用すれば、PCスペックを気にせず始められます。

- ミニプロジェクトの実施:

- 「天気予報データを分析して傾向を予測する」「手書き数字を識別するAIを作る」「簡単なチャットボットを作成する」など、身近なテーマでAIを実装してみましょう。

- 実際に動くものを作ることで、理解度が格段に深まります。

座学だけでなく、手を動かす「実践」が最も重要です。エラーが出ても諦めず、原因を調べて解決する過程で力がつきます。

ステップ4:アウトプットと継続

学んだ知識やスキルをアウトプットすることで、理解を深めます。ブログ記事を書いたり、AI作品を制作したり、勉強会に参加したりするなど、様々なアウトプット方法を紹介します。

- ブログ記事/Qiita投稿: 学んだことや実装した内容を自分の言葉でまとめることで、知識の定着を促します。

- ポートフォリオ作成: 作成したAIモデルや分析結果をGitHubなどで公開し、自分の実績としてアピールできるようにします。

- AI作品の制作: 生成AIを使って画像や文章、音楽などを制作し、SNSなどで発表するのも良いでしょう。

- 勉強会/コミュニティ参加: オンラインまたはオフラインのAI勉強会やコミュニティに参加し、他の学習者や専門家と交流することで、新たな学びやモチベーションを得られます。質問をしたり、自分の知識を共有したりすることもアウトプットです。

- 社内での実践: 業務でAIツールを試してみたり、AIに関する情報を社内で共有したりすることも、実践的なアウトプットになります。

アウトプットは、単なる知識の整理だけでなく、新たな課題発見やスキルアップのきっかけにもなります。

AI学習に役立つ!厳選ツール&サービス【実践的な活用事例も】

AI学習を効率的に進めるためのツールやサービスを紹介します。無料のものから有料のものまで、様々なツールを比較検討し、自分に合ったものを選びましょう。

さらに、学んだAIをすぐに活用できる実践的な事例も紹介します。

オンラインスクール

DMM生成AICAMP

- 特徴: 生成AIに特化した短期集中型オンラインスクールです。ChatGPTなどの生成AIツールをビジネスで活用するための実践的なスキル(プロンプトエンジニアリング、自動化連携など)を、現役AIエンジニアのメンターサポートのもと習得できます。受講生同士のコミュニティもあり、共に学ぶ仲間を見つけやすい環境です。

- こんな人におすすめ:

- 最新の生成AIを業務にいち早く導入し、効率化・DXを推進したいビジネスパーソン。

- 独学では挫折しがちなため、専門家のサポートやカリキュラムに沿って集中的に学びたい方。

- 短期間で即戦力となるAIスキルを身につけたい方。

“AIで勝てる人”へ。実務で活かす力を身につけよう

オンラインAIスクール「BuzzAcademy」なら専属講師が基礎から実務まで伴走し、実務で活かせるAIスキルを最短習得。

案件紹介サポートも実施しており、副業初心者でもスキルを身につけながら着実に実績を積み上げられます。

今なら無料相談で、あなたに最適なAIキャリア・学習プランをご提案中!

Aidemy Premium / キカガク長期コース

AIの基礎からデータサイエンス、機械学習、深層学習まで、より専門的で長期間の学習プログラムを提供しています。

個別メンタリングやキャリアサポートを含むコースが多く、AIエンジニアやデータサイエンティストといった専門職を目指す方向けの、より深い学習が可能です。

▼公式リンク

オンライン学習プラットフォーム

AIの体系的な知識を効率的に学ぶには、オンライン学習プラットフォームが最適です。

- Udemy: 世界中の講師が様々なAI・プログラミング講座を提供。セールも頻繁に開催されるため、手頃な価格で質の高い学習が可能です。Python、機械学習、深層学習など幅広いテーマがあります。

- Coursera: 世界トップレベルの大学や企業が提供するMOOC(大規模公開オンライン講座)。専門性の高いコースが多く、修了証も発行されます。GoogleやIBMなどが提供するAI専門講座も人気です。

- Aidemy(アイデミー): 日本語でAI学習に特化したサービス。AIの基礎からデータサイエンス、機械学習、深層学習まで、実務に役立つカリキュラムが充実しています。法人向け研修も提供。

【選び方のポイント】

まずは無料体験期間や無料コースを利用し、自分に合った講師や学習スタイルを見つけるのがおすすめです。体系的に学びたいならCoursera、手軽に多様なテーマに触れたいならUdemy、日本語で手厚いサポートが欲しいならAidemyやキカガクを検討しましょう。

AI開発環境

プログラミングを通してAIを学ぶ際に必須となる開発環境も、無料で利用できるものが増えています。

- Google Colaboratory (Colab): Googleが提供する無料のクラウドベースPython開発環境。Jupyter Notebook形式で、GPU/TPUも利用可能。複雑な設定なしにAI学習や開発を始められるため、初心者には特におすすめです。

- Kaggle Kernels (Kaggle Notebooks): データサイエンスの競技プラットフォームKaggle内で提供される無料の開発環境。データセットへのアクセスが容易で、他のユーザーのコードを参考にできるため、実践的な学習に最適です。

- Jupyter Notebook/JupyterLab: ローカルPCにインストールして使う開発環境。コードの実行結果をすぐに確認でき、グラフ表示も容易なため、データ分析やAIモデルの試行錯誤に広く使われます。

これらの環境を使えば、高価なPCや複雑なセットアップなしに、すぐにAIプログラミングを始められます。

データセット

AI(特に機械学習・深層学習)の学習には大量のデータが不可欠です。無料で利用できるデータセット提供サイトを活用しましょう。

- Kaggle: 世界最大のデータサイエンス競技プラットフォーム。様々なテーマのデータセットが公開されており、実際のビジネス課題に則したデータで実践練習ができます。他の参加者の分析コードも参照できるのが大きな魅力です。

- UCI Machine Learning Repository: 機械学習の教育・研究目的で利用されるデータセットが豊富に揃っています。比較的シンプルなデータセットが多く、入門レベルの学習に適しています。

- 政府統計の総合窓口(e-Stat): 日本の公的統計データを検索・ダウンロードできます。ビジネスや社会課題と関連するデータを見つけて、独自の分析に挑戦するのも面白いでしょう。

データセットの選び方のポイントは、自分の興味のある分野や、現在学習しているAI技術に合ったものを選ぶことです。

【実践】ChatGPT/Geminiなどの生成AIツールの活用とプロンプトの基礎

ChatGPT/Geminiの活用例

活用例一覧

・ビジネス文書の作成: メール、企画書、プレゼン資料の構成案などを瞬時に生成

・アイデア出し: 新規事業のアイデア、マーケティング戦略、ブログ記事のテーマなどをブレインストーミング

・情報収集・要約: 大量の情報をまとめて要約したり、特定のテーマについて調べたりする

・翻訳・添削: 文章の翻訳や、書いた文章の文法・表現のチェック

・コード生成・デバッグ: 簡単なプログラミングコードを生成したり、エラーの原因を特定したりする

・画像生成: MidjourneyやDALL-E 3などのツールと連携して、文章から画像を生成する

効果的な「プロンプト(指示文)」の設計方法

生成AIは、あなたの「指示」によってアウトプットの質が大きく変わります。良いプロンプトの基本は以下の通りです。

- 役割を与える: 「あなたはベテランのマーケターです」など、AIに特定の役割を担わせる

- 目的と制約を明確に: 「〇〇について、誰が読んでもわかるように、箇条書きで3つ提案してください。文字数は200字以内。」のように、何をしてほしいか、どのような条件かを示す

- 具体例を示す(Few-shot prompting): 「例:A→B」のように、望む出力のフォーマットや内容の例を示す。

- 思考プロセスを促す(Chain-of-thought prompting): 「まず〇〇について考え、次にその理由を説明してください」のように、段階的な思考を促す。

- 出力形式を指定: JSON形式、テーブル形式、箇条書きなど、欲しい出力の形式を指定する。

効果的なプロンプトの設計方法について知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

コピペで使える!実践プロンプト例

例1:ビジネスメールの作成

プロンプト:あなたは営業担当者です。 顧客の田中様へ、先日提案した新サービス「AIアシスタント」の導入検討状況について確認するメールを作成してください。 件名は簡潔に、本文は丁寧かつ、次回の打ち合わせ希望日時を3候補提示してください。

期待される効果:

件名から本文、具体的な提案まで、ビジネスメールのフォーマットに沿って効率的に下書きを作成できます。

例2:ブログ記事のアイデア出し

プロンプト:Generated codeあなたはAI関連Webメディアのコンテンツプランナーです。 ターゲット読者は「AIに興味があるけど何から始めればいいか分からない社会人」です。 「AIの始め方」というテーマで、読者の関心を引き、最後まで読ませるようなブログ記事のタイトル案を5つ提案してください。 各タイトル案には簡単な説明も加えてください。

期待される効果:

読者層に響く魅力的なタイトル案を短時間で複数生成し、企画段階での時間を短縮できます。

例3:議事録の要約

プロンプト:Generated code以下の会議の議事録を読み、要点と決定事項、そして次回のTODOリストを箇条書きでまとめてください。 --- [ここに会議の議事録テキストを貼り付け] ---

期待される効果:

長文の議事録から重要なポイントを素早く抽出し、確認や共有の効率を高めます。AIツールに触れることで、AIが「何ができるか」を肌で感じ、学習のモチベーションを高めることができるでしょう。

AIと自動化ツールの連携で業務効率化

AI単体で利用するだけでなく、既存の自動化ツールと組み合わせることで、業務効率を飛躍的に向上させることが可能です。

代表的な自動化ツール

・Zapier(ザピアー): さまざまなWebサービスやアプリを連携させ、自動化ワークフローを構築できるツール。「Gmailで新しいメールを受信したら、自動でSlackに通知する」といった連携が可能です。

・IFTTT(イフト): 「もしXが起きたら、Yを実行する」というシンプルなルール設定で、WebサービスやIoTデバイスを連携・自動化できるツール。

AIと自動化ツールの連携例

- メールの自動要約と返信下書き:

- ステップ: Gmailで特定のキーワードを含むメールを受信(Zapier/IFTTT) → メール内容をChatGPTに送信し、要約と返信下書きを生成(AI連携) → 生成された下書きをSlackに通知またはGmailの下書きとして保存(Zapier/IFTTT)

- Web会議の議事録自動生成:

- ステップ: Web会議ツール(Zoom等)の録画データを音声認識AIでテキスト化 → そのテキストをChatGPTに送信し、議事録の要点とToDoリストを抽出 → 議事録をGoogleドキュメントに保存し、関係者に通知

- SNSコンテンツの自動生成・投稿:

- ステップ: 特定のニュースサイトのRSSフィードを監視(Zapier/IFTTT) → 新しい記事が公開されたら、記事内容をGeminiに送信し、SNS投稿用のキャプションとハッシュタグを生成(AI連携) → 生成されたテキストをBufferなどのSNS投稿ツールに自動連携し、予約投稿(Zapier/IFTTT)

これらの連携により、これまで手作業で行っていた多くの業務をAIが支援・自動化できるようになります。AIは単なる「賢い道具」ではなく、「あなたの分身」として、生産性を高める強力なパートナーとなるのです。

“AIで勝てる人”へ。実務で活かす力を身につけよう

オンラインAIスクール「BuzzAcademy」なら専属講師が基礎から実務まで伴走し、実務で活かせるAIスキルを最短習得。

案件紹介サポートも実施しており、副業初心者でもスキルを身につけながら着実に実績を積み上げられます。

今なら無料相談で、あなたに最適なAIキャリア・学習プランをご提案中!

AI学習の選択肢|独学とスクール、あなたに合うのはどっち?

「よし、AIを学ぼう!」と決意した次にぶつかるのが、「どうやって学ぶか?」という問題です。選択肢は大きく分けて「独学」と「スクール」。それぞれのメリット・デメリットを比較し、あなたに最適な方法を見つけましょう。

【比較表】独学 vs スクール あなたに合うのは?

AIの学習方法を「費用」「学習効率」「挫折率」「実践機会」「質問環境」の5つの観点で比較しました。

| 学習方法 | 費用 | 学習効率 | 挫折率 | 実践機会 | 質問環境 |

|---|---|---|---|---|---|

| Webサイト・動画 | 無料 | △ | 非常に高い | △ | × |

| 専門書・ビジネス書 | 数千円〜 | △ | 高い | △ | × |

| スクール | 10万円〜 | ◎ | 低い | ◎ | ◎ |

独学のリアルな壁:なぜ9割の人が挫折するのか?

上の表で最も注目すべきは、独学の圧倒的な挫折率です。ある調査では、プログラミングを独学で始めた人の挫折率は90%にものぼると報告されています。

その最大の原因は「気軽に質問できる環境がない」こと。エラーが解決できない、次に何をすべきか分からない、モチベーションが続かない…。これらの問題は、情報が溢れている現代だからこそ、一人で乗り越えるのが困難になっています。

特に多忙なビジネスパーソンが限られた時間で成果を出すには、独学は非常に非効率な選択肢と言わざるを得ません。遠回りをせず、最短でゴールにたどり着きたいなら、構造化された学習環境に投資することが最も賢明な判断です。

オンラインスクールならDMM 生成AI CAMPがおすすめ!

AIを効率的かつ実践的に学びたい社会人には、「DMM 生成AI CAMP」が特におすすめです。

「DMM 生成AI CAMP」はDMMグループが提供する、経済産業省認定の実践的な生成AIオンライン教育プログラムです。場所を選ばずに学べる柔軟性は、忙しいビジネスパーソンにとって大きなメリット。

さらに、業務にAIを活かすことに特化しており、以下のような魅力があります。

概要とおすすめポイント

・金銭的メリット: 生成AIスクールで唯一、リスキリング補助金により最大70%(220,500円)の受講料キャッシュバック制度を利用できます。

・実践的で目的別カリキュラム: 「基礎マスター」「マーケティング」「営業」の3コースがあり、それぞれの職種の業務に直結する生成AI活用スキルを効率的に習得できます。

・手厚いサポート: 業界エキスパートが監修する高品質なオンライン教材に加え、専属メンターによる手厚いサポート体制で、挫折することなく学習を継続できます。

DMM 生成AI CAMPは、AI活用による業務効率化や成果向上を目指す全てのビジネスパーソンにとって、最適な学習環境を提供します。

“AIで勝てる人”へ。実務で活かす力を身につけよう

オンラインAIスクール「BuzzAcademy」なら専属講師が基礎から実務まで伴走し、実務で活かせるAIスキルを最短習得。

案件紹介サポートも実施しており、副業初心者でもスキルを身につけながら着実に実績を積み上げられます。

今なら無料相談で、あなたに最適なAIキャリア・学習プランをご提案中!

【職種別】活用イメージの具体例

- マーケターの場合:

Before: 競合調査や広告文のアイデア出しに毎日数時間…。

After: AIを使い、数分で市場分析レポートを完成。データに基づいたペルソナを瞬時に10パターン生成し、1ヶ月分のブログ記事の骨子を自動作成。分析や企画業務の時間を80%削減し、戦略立案というコア業務に集中できます。 - 営業の場合:

Before: 商談後に会社に戻り、夜遅くまで議事録と提案資料の作成に追われる。

After: 商談終了後、その場でAIが議事録を自動で作成。移動中に、次の顧客に合わせたパーソナルな提案資料をわずか数分で作成。空いた時間で、より多くの顧客にアプローチできます。 - 企画・人事・総務の場合:

Before: 請求書作成、社内問い合わせ対応、データ入力などの定型業務に忙殺される。

Before: 面倒な事務作業をAIに任せて自動化。自分にしかできない創造的・戦略的なコア業務に時間を使えるようになります。

AIの勉強に関するよくある質問(Q&A)

AI勉強に関するよくある質問とその回答をまとめました。

Q: プログラミング経験がないのですが、AIを学べますか?

A: はい、プログラミング経験がなくてもAIを学ぶことは十分に可能です。

近年は、Pythonのように初心者でも学びやすい言語が普及し、Progateやドットインストールといったプログラミング学習サイトも充実しています。

また、ChatGPTやGeminiのような「生成AIツール」は、プログラミング知識がなくても自然言語でAIを操作できるため、AI活用へのハードルは劇的に下がっています。まずはツールから入り、徐々にプログラミング学習に進むという選択肢もあります。

Q: どのプログラミング言語を学ぶべきですか?

A: AI分野で最も推奨されるのはPython(パイソン)です。

Pythonはコードがシンプルで読みやすく、AI開発に必要なライブラリ(TensorFlow, PyTorch, Scikit-learnなど)が非常に豊富に揃っているため、世界中のAIエンジニアやデータサイエンティストに利用されています。まずはPythonから学習を始めるのが最も効率的です。

Q: AI関連の資格は必要ですか?

A: 必須ではありませんが、取得することで知識の証明や体系的な学習の助けになります。

AI関連の資格には、G検定(ジェネラリスト)、E資格(エンジニア)といった日本ディープラーニング協会(JDLA)が主催するものや、Pythonに関するもの(Python3エンジニア認定試験)、クラウドベンダーが提供するもの(AWS Certified Machine Learning – Specialty, Google Cloud Professional Machine Learning Engineerなど)があります。

資格取得自体が目的ではなく、体系的に知識を習得し、実践で活かすことが重要です。まずは基礎を固め、必要に応じて検討しましょう。

Q: 勉強時間はどのくらい必要ですか?

A: 目標とするレベルや現在のスキルによりますが、一般的には「毎日少しずつ、継続すること」が最も重要です。

例えば、プログラミングの基礎とAIの基本的な仕組みを理解し、簡単なAIツールを使えるようになるまでであれば、1日30分〜1時間程度の学習を3ヶ月〜半年継続すれば、十分な基礎が身につきます。

本格的なAI開発スキルを習得するには、数年単位での学習が必要になることもありますが、まずは目の前の小さな目標からコツコツと積み重ねていきましょう。

Q: AI活用時の注意点やリスクはありますか?

A: はい、AIは非常に強力なツールである反面、いくつかの注意点やリスクが存在します。

- 情報の正確性(ハルシネーション): 特に生成AIは、あたかも事実であるかのように誤った情報を生成する「ハルシネーション(幻覚)」を起こすことがあります。AIの出力は常にファクトチェックが必要です。

- プライバシー侵害・情報漏洩リスク: AIツールに機密情報や個人情報を入力すると、学習データとして利用されたり、意図せず漏洩したりするリスクがあります。入力する情報には細心の注意を払いましょう。

- 著作権侵害: AIが既存のデータから学習・生成する際、元のコンテンツの著作権を侵害する可能性があります。特に画像や文章を生成する際は注意が必要です。

- 倫理的問題: AIによる差別や偏見(バイアス)、人間の判断をAIに過度に委ねることによる責任問題など、倫理的な課題も存在します。AI利用の際には、これらの問題を常に意識し、適切な利用を心がける必要があります。

AIを賢く安全に活用するためには、その限界とリスクを理解し、人間が最終的な判断を行うことが不可欠です。

まとめ|AI学習の第一歩を、最高の環境で踏み出そう

この記事ではAIを学ぶ必要性から、未経験の社会人でも挫折せずに学習を続けるための具体的なステップ、役立つツール、そしてAIの最新実践活用方法まで、幅広く解説しました。

この記事のまとめ

・AIはあなたのキャリアを強化し、業務を効率化する強力な武器

・文系・未経験でも、着実にステップを踏めばAIスキルは身につく

・「小さな目標設定」「アウトプット」が学習継続の鍵

AIの勉強において一番続けやすく、知識を効率的に身につけられるのがオンラインスクールです。

DMM生成AI CAMPなら、オンラインで最大20万円相当のキャッシュバックを受けられるので、AIを学びたい人におすすめ!

“AIで勝てる人”へ。実務で活かす力を身につけよう

オンラインAIスクール「BuzzAcademy」なら専属講師が基礎から実務まで伴走し、実務で活かせるAIスキルを最短習得。

案件紹介サポートも実施しており、副業初心者でもスキルを身につけながら着実に実績を積み上げられます。

今なら無料相談で、あなたに最適なAIキャリア・学習プランをご提案中!

コメント