AI人材になるには?必須スキル・将来性・最短学習ロードマップを徹底解説

「AI人材が求められているのは知っているけど、何から手をつければいいかわからない…」

「自分はエンジニアでも理系でもないから、AIなんて夢のまた夢だ…」

実は、AIスキルは一部の天才エンジニアだけのものではありません。むしろ、現場の課題を知るビジネスパーソンこそ、AIを使いこなし、キャリアを飛躍させる絶好のチャンスを迎えています。

この記事を最後まで読めば、あなたの目の前の霧が晴れるはずです。

この記事で分かること

・なぜ今、全てのビジネスパーソンにAIスキルが必要か

・未経験から「AIを使いこなす人材」になるための、具体的で現実的なステップ

・最短でスキルを習得し市場価値を高め、キャリアアップや副業を実現する方法がわかります。

“AIで勝てる人”へ。実務で活かす力を身につけよう

オンラインAIスクール「BuzzAcademy」なら専属講師が基礎から実務まで伴走し、実務で活かせるAIスキルを最短習得。

案件紹介サポートも実施しており、副業初心者でもスキルを身につけながら着実に実績を積み上げられます。

今なら無料相談で、あなたに最適なAIキャリア・学習プランをご提案中!

AI人材とは?

AI人材とは、人工知能(AI)に関する深い専門知識とスキルを持ち、AI技術の開発・導入・運用に携わる「AI開発者」、あるいは既存のAIツールを深く理解し、ビジネス課題解決のために使いこなす「AI活用者」の両者を指す総称です。

単にプログラミングができるだけでなく、AIの特性を理解し、ビジネスの文脈でAIを最大限に活かす能力が求められます。

AI人材の主な種類と職種別解説

AI人材と一言でいっても、その専門性や役割によって多様な職種が存在します。ここでは、代表的なAI人材の種類と、それぞれの職種が担う具体的な役割について解説します。

AI開発者(AI Engineer)に分類される職種

AIエンジニア(機械学習エンジニア、ディープラーニングエンジニアなど)

AIのアルゴリズムやシステムそのものを設計・開発・実装する専門家です。機械学習モデルの構築、データの前処理、システムへの組み込み、運用・改善まで、AI開発の全般に携わります。

Pythonなどのプログラミング言語や、TensorFlow、PyTorchといったフレームワークを駆使し、AIプロダクトの基盤を創り出します。

データサイエンティスト

大量のデータから有益な情報やパターンを抽出し、ビジネス課題の解決や新たな価値創造に結びつける専門家です。

統計学や機械学習の知識を基にデータ分析を行い、その結果を経営戦略やマーケティング施策に活かすための提案を行います。ビジネス理解力、データ分析スキル、コミュニケーション能力が特に重要です。

データアナリスト

企業が蓄積したデータを分析し、現状の把握や課題の発見、改善点の特定を行う専門家です。

データサイエンティストと異なり、より実践的なデータ集計・分析がメイン業務となることが多く、BIツール(Tableau, Power BIなど)やExcel、SQLなどを用いて、分かりやすくデータを可視化し、レポーティングします。

AIコンサルタント

企業のAI導入を戦略立案から実行まで支援する専門家です。顧客のビジネス課題をヒアリングし、AIで解決できる可能性を検討、最適なAIソリューションの選定・導入、効果検証までをサポートします。

技術的な知識はもちろん、高いビジネス理解力、提案力、プロジェクトマネジメント能力が求められます。

その他の関連職種(RPAエンジニア、AIプロダクトマネージャーなど)

- RPAエンジニア: 定型業務を自動化するRPA(Robotic Process Automation)ツールの導入・開発・運用を担当します。

- AIプロダクトマネージャー: AIを活用した製品やサービスの企画、開発の進捗管理、市場投入、グロース戦略までを一貫して担当します。技術とビジネス、ユーザー体験を結びつける役割を担います。

- 自然言語処理(NLP)エンジニア: テキストや音声データといった自然言語をAIで処理・解析する技術(例:チャットボット、翻訳システム)を専門とします。

- コンピュータビジョンエンジニア: 画像や動画データをAIで解析する技術(例:顔認証、物体検出)を専門とします。

AI活用者(AI User)に分類される職種

AI活用者とは既存のビジネス職種において、AIツール(生成AI、分析ツールなど)を深く理解し、それらを業務に効果的に組み込むことで、業務効率化やアウトプットの質向上を図る人材です。

必ずしもAIそのものの開発は行いませんが、AIの可能性を最大限に引き出し、実務に適用する能力が求められます。

特定の専門職種に限定されず、マーケティング、営業、企画、人事、カスタマーサポートなど、あらゆるビジネス領域において、AIツール(例:生成AI、自動応答システム、データ分析ツール)を積極的に活用し、自身の業務プロセスを最適化したり、新たな施策を立案したりする役割を担います。

AIの最新動向を常にキャッチアップし、自身の業務にどう適用できるかを思考する「AIリテラシーの高いビジネスパーソン」と言えます。

この層が、今後の企業競争力を大きく左右します。

AI活用者の代表的な職種に「プロンプトエンジニア」があります。プロンプトエンジニアに関して詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

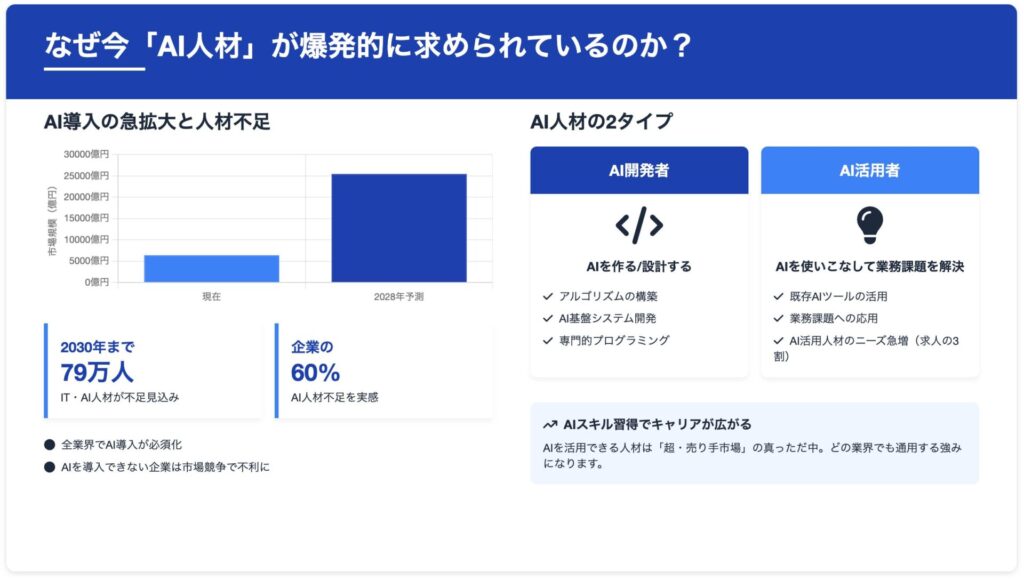

なぜ今「AI人材」が求められているのか?

「AI人材」という言葉を毎日のように耳にしますが、なぜこれほどまでに求められているのでしょうか?その背景には、無視できない2つの大きな変化があります。

1. あらゆる業界で進むAI導入と深刻な人材不足の実態

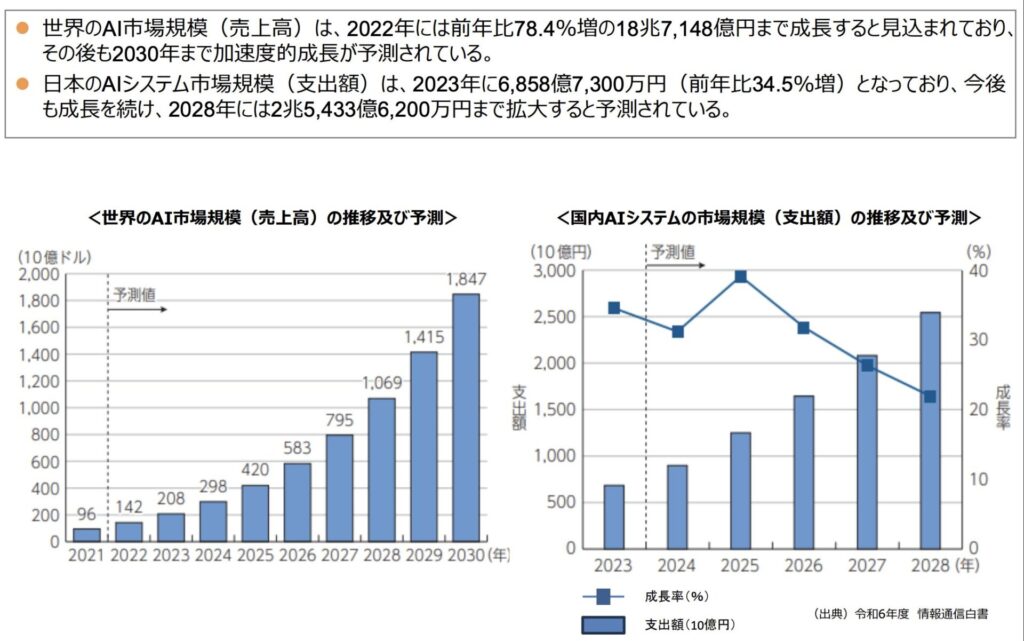

今、ビジネスの世界では地殻変動が起きています。総務省のデータによれば、日本のAIシステム市場は2028年には現在の約4倍、2兆5,433億円に達すると予測されています。これは、もはや一部のIT企業だけの話ではありません。

マーケティング、営業、製造、人事…あらゆる業界でAI導入は「選択」から「必須」へと変わりつつあります。AIを導入できない企業は、生産性の差から市場で生き残れなくなるリスクに直面しているのです。

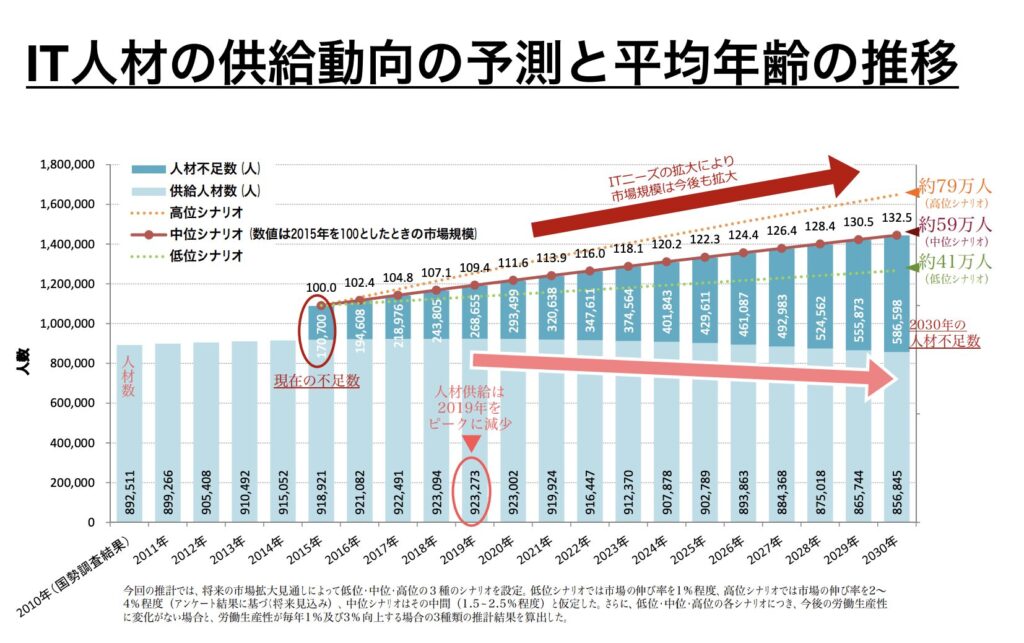

しかし、市場の急拡大に人材の供給が全く追いついていません。

経済産業省は、2030年までに最大79万人ものIT・AI人材が不足すると試算。実際に、約6割の企業が「AI人材が足りていない」と悲鳴を上げています。つまり、AIスキルを持つ人材は、引く手あまたの「超・売り手市場」の真っただ中にいるのです。

実際に、2025年9月4日、ChatGPTを運営しているOpenAI社はAIに精通した人材を企業と結びつけるプラットフォーム「OpenAI Jobs Platform」を開発中であると発表しました。

この動きは企業がAI人材を求めていることを表しています。

OpenAI社が発表したAI人材プラットフォームやスキル認定精度に関しては以下の記事で詳しく解説されています。

OpenAI、AI人材マッチングとスキル認定制度を発表 企業と個人を結ぶ新基盤に||Plus Web3 media

2. 求められるのは開発者だけじゃない!「AI活用人材」という新しいキャリア

「でも、それは優秀なエンジニアの話でしょ?」と思うかもしれません。それは大きな誤解です。

AI人材は、大きく2種類に分けられます。

- AI開発者(AI Engineer):AIのアルゴリズムやシステムそのものを創り出す専門家。

- AI活用者(AI User):既存のAIツール(ChatGPTなど)を深く理解し、自社のビジネス課題解決のために使いこなす専門家。

今、企業が喉から手が出るほど求めているのが、後者の「AI活用人材」です。AI関連求人のうち約3割は、AIを使いこなす営業、企画、マーケティング職などが占めています。

現場の課題を一番よく知っているあなたが、AIという強力な武器を手に入れること。それこそが、企業が今最も求めている価値なのです。

例えば、ChatGPTの使い方一つとっても、基本的な使い方から一歩踏み込むだけで、業務効率は劇的に変わります。AI開発者でなくても、あなたのキャリアを輝かせる道は確かに存在します。

“AIで勝てる人”へ。実務で活かす力を身につけよう

オンラインAIスクール「BuzzAcademy」なら専属講師が基礎から実務まで伴走し、実務で活かせるAIスキルを最短習得。

案件紹介サポートも実施しており、副業初心者でもスキルを身につけながら着実に実績を積み上げられます。

今なら無料相談で、あなたに最適なAIキャリア・学習プランをご提案中!

AIスキルを身につけて転職を検討している方は、夢中になれるキャリア支援を行っている「CAREER FOCUS」へのご相談がおすすめです。

AI人材に必要なスキル

AI人材を目指す上で、どのようなスキルを身につけるべきかは、あなたが「AIを創り出す側(開発者)」になりたいのか、「既存のAIを使いこなす側(活用者)」になりたいのかで大きく異なります。

ここでは、それぞれのタイプに特化したスキルセットと、両タイプに共通して求められる汎用スキルを詳しく解説します。

AI開発者(AI Engineer)に求められるスキルセット

AI開発者は、AIのアルゴリズムやシステムそのものを設計・構築し、新たな価値を創造する専門家です。高度な技術的知識と開発実践能力が求められます。

- プログラミングスキル(Python、R、Javaなど主要言語)

- Python: 機械学習・深層学習ライブラリが豊富で、AI開発のデファクトスタンダード。NumPy, Pandas, scikit-learn, Matplotlibなど。

- R: 統計解析に強く、データ分析や可視化で活用。

- Java/C++: 大規模システムや高速処理が必要な場面で利用されることも。

- 数学・統計学の基礎知識

- 線形代数、微積分、確率論、統計的推論など。AIアルゴリズムの理論的背景を理解し、モデルの挙動を予測・改善するために不可欠です。

- 機械学習・深層学習の理論と実装知識

- 回帰、分類、クラスタリングなどの基本的な機械学習アルゴリズムから、ニューラルネットワーク、CNN、RNN、Transformerなどの深層学習モデルに関する深い理解と、それをコードで実装する能力が求められます。

- データ構造とアルゴリズム

- 効率的なデータ処理やプログラムの最適化のために、基本的なデータ構造(配列、リスト、ツリーなど)とアルゴリズム(探索、ソートなど)の知識が必要です。

- データベースの知識(SQL、NoSQLなど)とデータマネジメント

- AIモデルの学習に必要なデータを効率的に収集・管理・加工するために、データベースの操作スキルやデータパイプライン構築の知識が必須です。

- クラウドプラットフォーム(AWS, GCP, Azureなど)の活用スキル

- AI開発環境の構築、モデルのデプロイ、大規模データ処理など、多くのAIプロジェクトはクラウド上で行われます。各サービスの利用経験は大きな強みとなります。

- AIフレームワーク(TensorFlow, PyTorchなど)の活用

- 深層学習モデルの構築や学習を効率的に行うためのライブラリ・フレームワークを使いこなす能力。

- システム設計・アーキテクチャ構築能力

- 要件定義に基づき、スケーラビリティや保守性を考慮したAIシステムの全体設計を行う能力。

- MLOps(機械学習運用)の知識と実践

- 開発したAIモデルを本番環境で安定的に運用し、継続的に改善していくためのプロセス(モデルの監視、再学習、バージョン管理など)に関する知識と実践力。

- デバッグ・テスト・品質保証スキル

- 開発したコードやモデルのバグを発見し、修正する能力。テストケースの作成や検証を通じて、モデルの信頼性と性能を保証します。

- セキュリティ対策の知識

- AIシステムにおけるデータ保護や脆弱性対策など、情報セキュリティに関する基本的な知識は必須です。

AI活用者(AI User)に求められるスキルセット

AI活用者は、既存のAIツールやサービスを深く理解し、自社のビジネス課題解決のために効果的に使いこなす専門家です。必ずしもプログラミング能力は必須ではありませんが、AIの特性とビジネスを結びつける力が重要です。

- プロンプトエンジニアリング能力(生成AIなどAIツールの最適活用)

- ChatGPTなどの生成AIツールに対して、意図した回答や成果を引き出すための効果的な指示(プロンプト)を作成・調整するスキル。

- 既存AIツールの機能・特性理解と選定・評価能力

- 市場に溢れる多様なAIツール(画像認識API、音声認識サービス、SaaS型AIなど)の機能、強み、弱みを理解し、自社の課題に最適なツールを選定・導入・評価する能力。

- ビジネス課題の特定とAIによる解決策の企画・立案

- 企業の抱える経営課題や業務課題を正確に把握し、「この課題はAIで解決できるのか?」「どういうAIを使えば解決できるのか?」といった具体的なAI活用企画を立案する能力。

- データ分析・可視化スキル(AIが生成したデータの解釈含む)

- AIが分析・生成したデータを正確に読み解き、ビジネス上のインサイトを発見する能力。ExcelやBIツール(Tableau, Power BI)を用いたデータ可視化スキルも含まれます。

- AI活用の費用対効果分析とROI測定

- AI導入にかかるコストと、それによって得られる効果(業務効率化、売上向上など)を算出し、投資対効果を客観的に評価する能力。

- 最新AI技術・ツールの情報収集とキャッチアップ

- AI技術の進化は非常に速いため、常に最新のトレンドや新しいツール、サービスに関する情報を収集し、自身の知識をアップデートし続ける意欲が不可欠です。

- AIツール導入・運用のプロジェクトマネジメント

- AIツールの選定から導入、社内での定着までの一連のプロセスを計画し、実行するプロジェクトマネジメント能力。

- AIガバナンスと倫理・法規制に関する基礎知識

- AI利用におけるプライバシー保護、データ利用の適正性、偏見(バイアス)への対応など、倫理的・法的側面に関する基本的な知識と意識。

- リスク管理とセキュリティ意識(情報漏洩など)

- AIツール利用時に生じる可能性のある情報漏洩、誤情報の拡散、システム障害などのリスクを予測し、対策を講じる能力。

両タイプのAI人材に共通して求められる汎用スキル(ソフトスキル)

AI開発者、AI活用者、いずれのタイプを目指す場合でも、以下の汎用的なソフトスキルは、AI人材として成功するために不可欠です。

- ビジネス理解力と課題発見・解決能力

- AIはあくまでツールであり、ビジネス課題を解決するための手段です。深いビジネス理解に基づき、真の課題を見つけ出し、AIを適用して解決へと導く力が求められます。

- 論理的思考力と仮説検証能力

- 複雑な問題を分解し、論理的に考え、データに基づいた仮説を立て、検証するプロセスを繰り返す能力は、AI開発・活用において不可欠です。

- コミュニケーション能力とプレゼンテーション能力

- 技術的な内容を非技術者にも分かりやすく説明したり、ビジネス側のニーズを正確に把握したりするためには、高いコミュニケーション能力と、自身のアイデアや分析結果を明確に伝えるプレゼンテーション能力が重要です。

- 継続的な学習意欲と適応能力

- AI分野の技術は日進月歩で進化しています。常に新しい知識やスキルを積極的に学び、変化する環境に柔軟に対応していく意欲が最も重要だと言えるでしょう。

- 倫理観と責任感

- AIの社会への影響は大きく、差別や誤情報の拡散など、倫理的な問題を引き起こす可能性もあります。AIを開発・活用する上で、社会に対する責任を持ち、倫理的な側面を常に考慮する姿勢が求められます。

未経験からAI人材になるための最短ロードマップ【独学の罠と解決策】

では、具体的にどうすればAI活用人材になれるのでしょうか。多くの人がまず「独学」を考えますが、そこには大きな落とし穴があります。

1.【結論】独学は非効率。挫折しやすい3つの理由

コストを抑え、自分のペースで学べる独学は魅力的に見えます。しかし、データは残酷な現実を示しています。

AIと類似したジャンルであるプログラミングの独学挫折率は、実に90%にも上ると言われているのです。

独学をおすすめしない理由

1. 学習範囲が膨大で迷子になる

AIの世界はあまりに広く、深遠。「何から学ぶべきか」「どこまで学べば実務で使えるのか」という地図がないまま航海に出るようなもので、多くの人が途中で目的を見失ってしまいます。

2. 専門用語やエラーで心が折れる

「プロンプト」「API」「トークン」…次々と現れる専門用語。そして、たった一つのエラーが解決できずに何時間も無駄にする。気軽に質問できる相手がいない環境では、モチベーションを維持するのは至難の業です。

3. 「使えるスキル」が身につかない

本を読んで知識を詰め込んでも、企業が求める「課題解決能力」は身につきません。実務では、知識を応用して具体的な成果を出す力が問われます。独学では、この「実践」の機会を得ることが極めて難しいのです。です。

2. 最短ルートは「体系的な学習」×「実践」

では、どうすればいいのでしょうか?結論から言えば、未経験から最短で、かつ確実に「使えるスキル」を身につけるなら、実績のある専門スクールを活用するのが最も賢明な投資です。

これは、単に楽をするためではありません。「わからないことを探す時間」「エラーで悩む時間」をプロに任せ、あなたは「スキルを習得し、実践する」という最も重要な部分に集中する。つまり、成功までの時間を、お金で買うという戦略的な判断です。

貴重なあなたの時間を無駄にしないためにも、専門家の力を借りるという選択肢を真剣に検討する価値は十分にあります。

“AIで勝てる人”へ。実務で活かす力を身につけよう

オンラインAIスクール「BuzzAcademy」なら専属講師が基礎から実務まで伴走し、実務で活かせるAIスキルを最短習得。

案件紹介サポートも実施しており、副業初心者でもスキルを身につけながら着実に実績を積み上げられます。

今なら無料相談で、あなたに最適なAIキャリア・学習プランをご提案中!

【徹底比較】AI人材育成スクール選びで失敗しない3つのポイント

「スクールが重要なのはわかったけど、どこを選べばいいの?」という疑問にお答えします。スクール選びで失敗しないためには、3つのポイントを押さえましょう。

1. ポイント1:目的に合っているか(ビジネス活用 or エンジニア養成)

あなたのゴールは、AIシステムをゼロから開発する「エンジニア」になることですか?それとも、AIを使いこなし今の仕事や副業で成果を出す「ビジネス活用人材」になることですか?

この目的によって、選ぶべきスクールは全く異なります。自分の目的に合ったカリキュラムを提供しているか、必ず確認しましょう。

2. ポイント2:実践的なカリキュラムか(課題解決型か)

単にツールの使い方を学ぶだけでは意味がありません。「あなたの職場で明日から使えるか?」という視点が重要です。

営業資料の作成、マーケティングデータの分析、定型業務の自動化など、具体的なビジネス課題を解決するスキルが身につく、実践的なカリキュラムかどうかを見極めましょう。

3. ポイント3:学習サポートと信頼性(メンター、補助金制度)

未経験からの学習では、挫折させないサポート体制が不可欠です。質問にすぐ答えてくれるメンターはいるか?信頼できる企業が運営しているか?

そして、国のお墨付きである補助金制度の対象になっているかは、スクールの質と信頼性を測る重要な指標になります。

ビジネス特化の「DMM 生成AI CAMP」が選ばれる理由

先ほどご紹介したスクール選びの3つのポイントを全て満たし、特にビジネスパーソンから絶大な支持を得ているのが「DMM 生成AI CAMP」です。その理由を解説していきます。

1. 理由1:経産省認定!最大70%の補助金で圧倒的に始めやすい

DMM 生成AI CAMPは、経済産業省の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の対象です。

これにより、条件を満たせば受講料の最大70%(上限220,500円)が補助されます。例えば、通常価格315,000円(税込)のコースが、実質負担94,500円(税込)で受講できるのです。

これは、キャリアチェンジを目指す個人にとって、他の制度よりも利用しやすい画期的な制度です。未来への投資のハードルが、劇的に下がります。

2. 理由2:明日から使える!ビジネス課題解決に特化した超実践的カリキュラム

カリキュラムは「職種別」に最適化されています。あなたがマーケターなら「AIによる広告効果の最大化」、営業職なら「AIによる提案資料の自動作成」など、あなたの仕事に直結するスキルを学びます。

単なるツール紹介ではなく、あなたの業務を「どう改善し、成果を出すか」に徹底的にこだわっています。

“AIで勝てる人”へ。実務で活かす力を身につけよう

オンラインAIスクール「BuzzAcademy」なら専属講師が基礎から実務まで伴走し、実務で活かせるAIスキルを最短習得。

案件紹介サポートも実施しており、副業初心者でもスキルを身につけながら着実に実績を積み上げられます。

今なら無料相談で、あなたに最適なAIキャリア・学習プランをご提案中!

4-3. 理由3:DMMグループの信頼性とエキスパートによる万全のサポート体制

運営するのは、数々のWebサービスを手掛ける総合IT企業「DMMグループ」。自社で日々AIを活用している実践者だからこそ提供できる、現場の「生きたノウハウ」がカリキュラムに詰まっています。

また、オンラインでも挫折させないよう、経験豊富なメンターがあなたの学習をマンツーマンで徹底的にサポートします。

DMM 生成AI CAMPであなたはこう変わる!受講後のキャリア事例

実際にDMM 生成AI CAMPで学んだ方々は、キャリアを劇的に好転させています。

- 事例1:営業職Aさん

AI活用により資料作成にかかる期間を7日→2日に短縮 - 事例2:マーケターBさん

生成AIアプリ開発での副業収入 月0円→月25万円 - 事例3:バックオフィスCさん

1回あたり15分かかっていた問い合わせ対応を3分に短縮

“AIで勝てる人”へ。実務で活かす力を身につけよう

オンラインAIスクール「BuzzAcademy」なら専属講師が基礎から実務まで伴走し、実務で活かせるAIスキルを最短習得。

案件紹介サポートも実施しており、副業初心者でもスキルを身につけながら着実に実績を積み上げられます。

今なら無料相談で、あなたに最適なAIキャリア・学習プランをご提案中!

まとめ|行動するなら今。AI人材として市場価値を高め、未来のキャリアを切り拓こう

この記事では、未経験からAI人材を目指すための現実的なロードマップをお伝えしてきました。

- AI人材の需要は爆発的に伸びており、チャンスは「開発者」だけでなく「活用者」にこそある。

- 独学での成功は難しく、体系化されたスクールで学ぶことが成功への最短ルートである。

- DMM 生成AI CAMPなら、国の補助金を使い、ビジネスに直結するスキルを、万全のサポート体制で学べる。

AIの進化は、もう誰にも止められません。数年後、AIを使いこなせるかどうかは、ビジネスパーソンとしての価値を大きく左右するでしょう。大切なのは、1日でも早く行動を起こすことです。

「あの時、一歩踏み出しておけばよかった…」と後悔する未来と、「AIを武器に、自分らしいキャリアを歩む」未来。あなたは、どちらを選びますか?

“AIで勝てる人”へ。実務で活かす力を身につけよう

オンラインAIスクール「BuzzAcademy」なら専属講師が基礎から実務まで伴走し、実務で活かせるAIスキルを最短習得。

案件紹介サポートも実施しており、副業初心者でもスキルを身につけながら着実に実績を積み上げられます。

今なら無料相談で、あなたに最適なAIキャリア・学習プランをご提案中!

コメント