n8nで人事評価資料の作成を自動化!面倒なデータ集計から解放され、戦略的な人事評価へ

半期に一度の人事評価シーズン。従業員の成長を促し、組織力を向上させる重要な業務ですが、こんなお悩みはありませんか?

・各部署から集まる評価シートのデータ集計に、膨大な時間と手間がかかっている

・手作業でのデータ入力やコピー&ペーストでミスが発生し、評価の公平性が損なわれないか不安

・資料作成に追われ、本来時間をかけるべき評価内容の分析や、部下へのフィードバックの準備が十分にできない

もし、これらの課題に直面しているなら、その解決策はノーコードツール「n8n」による人事評価資料作成の自動化にあります。本記事では、n8nとAIを活用して、Googleスプレッドシートの評価データを元に、分析からGoogleスライドのレポート作成までを完全に自動化するワークフローの仕組みと、その導入によって得られる絶大なメリットを詳しく解説します。

この記事では、「n8nとは?」「ワークフローの導入効果」なども説明しています。ワークフローの作成方法のみを確認したい方はこちらからご覧ください。

【有料級】成果が出るn8n活用レシピ

n8nは、広告運用レポートの作成・インサイドセールスの顧客対応メールの自動化・営業先リストの作成といった業務を自動化できる、画期的な業務改善ツールです。

とはいえ、「n8nって難しそう」「作成するのに時間かかる..」とお悩みの方も多いのではないでしょうか?

本資料では、初心者でも分かるn8nの使い方・実際に成果を出した自動化ワークフローの実例を紹介。以下のフォームから無料で今すぐダウンロードできます。

n8nとは?

n8nは、さまざまなアプリケーションやサービスを連携させ、タスクを自動化するためのオープンソースのノーコード(またはローコード)ワークフロー自動化ツールです。

プログラミングの知識がなくても、視覚的なインターフェースを使って複雑な自動化ワークフローを直感的に構築できるのが最大の特徴です。

人事評価資料作成の自動化にn8nが最適な理由

ここでは、なぜ単純なAIツールだけでなく、n8nが人事評価資料作成の自動化に最適なのかを解説します。

人事評価業務では、評価フォームの回答、勤怠データ、目標達成度など、複数の異なる情報源からデータを収集し、それらを統合・分析する必要があります。ChatGPTのような生成AI単体では、これらの多様なデータをリアルタイムで収集し、定型的なフォーマットに落とし込むことは困難です。しかし、n8nを活用すれば、これらの課題をスマートに解決できます。

n8nは、API連携により複数のプラットフォームを横断できたり、コード実行ノードにより複雑なロジックを組めるため、各所に散らばった人事データを一元的に集約し、独自の評価基準に基づいた集計や分析を自動で実行できるのです。

人事評価資料作成の自動化にn8nが最適な理由

1. Google Workspaceとのシームレスな連携

多くの企業で利用されているGoogleフォームでの評価アンケート実施、スプレッドシートでのデータ管理、そしてGoogleスライドでの最終報告資料作成という一連の流れを、n8nは完璧に連携し自動化できます。手作業によるツール間のデータ移行は一切不要になります。

2. 独自の集計ロジックを柔軟に実装可能

Codeノード(JavaScript)を使用することで、単純な合計や平均だけでなく、「S評価は何点」「A評価は何点」といった企業独自の複雑な評価基準や重み付けを反映したデータ集計が可能です。これにより、評価の精度と納得度を高めることができます。

3. 定型的なレポート作成からの完全な解放

集計したデータやグラフを元に、Googleスライドのテンプレートに自動でテキストや図表を挿入し、評価レポートを自動生成します。担当者は、毎回同じフォーマットの資料を作成する単純作業から解放され、より創造的な業務に集中できます。

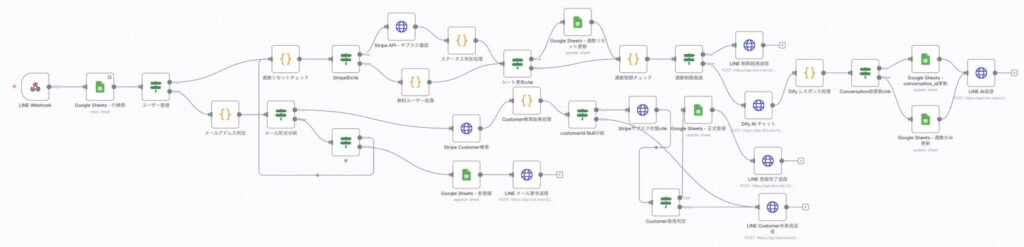

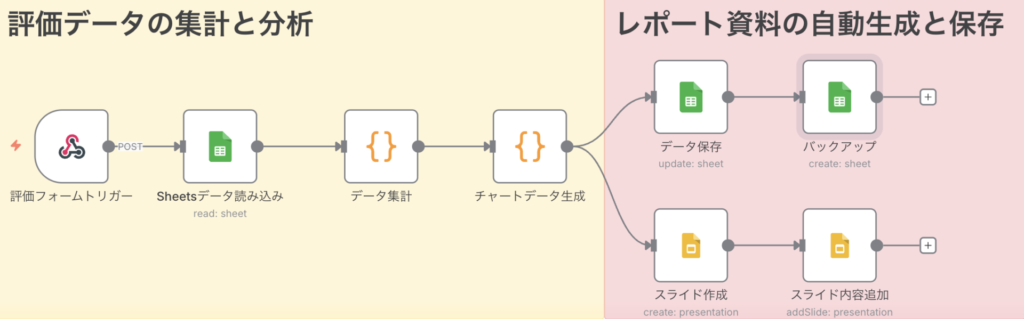

n8nで作る人事評価資料作成 自動化フローの全体像

今回ご紹介するワークフローは、人事評価フォームへの回答をトリガーに、データの集計、分析、レポート資料の作成、そしてバックアップまでを全自動で行うシステムです。

フロー内で使用している主なツール

- Webhook: 外部サービス(この場合は評価フォーム)からの通知を受け取り、ワークフローを開始するトリガーです。

- Google Sheets: 評価フォームの回答データが蓄積されたマスターデータの読み込み、集計結果の保存、そして最終的なデータのバックアップに使用します。

- Code (JavaScript): Google Sheetsから読み込んだ生データを集計・加工し、レポート作成に必要な形式に整えるためのロジックを実行します。

- Google Slides: Codeノードで生成されたデータを元に、新しいプレゼンテーションを作成し、評価レポートを自動で生成します。

フローの全体的な流れ

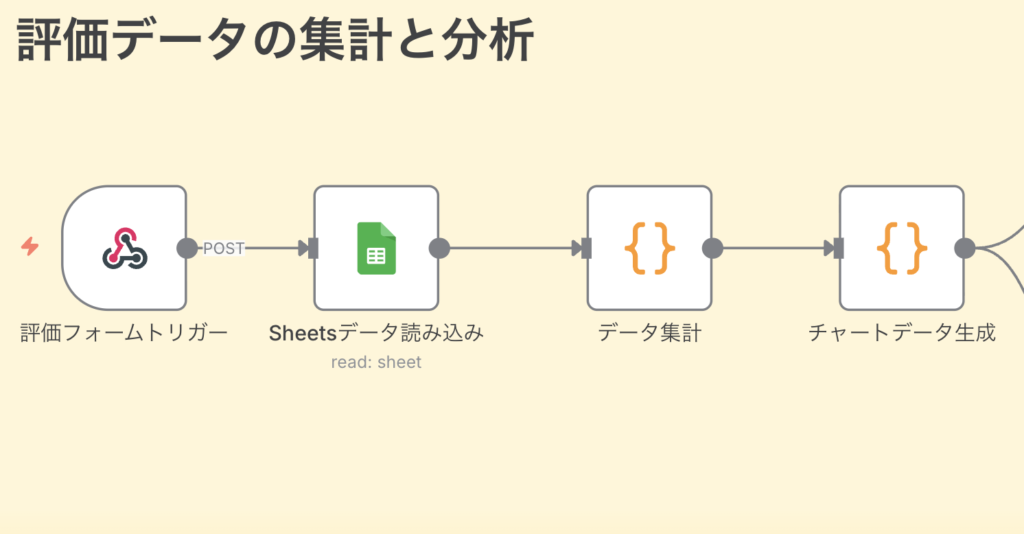

Step 1:評価データの集計と分析

評価フォームが送信されると、Webhookがそれを検知してワークフローがスタートします。まず、評価回答データが格納されているGoogleスプレッドシートにアクセスし、必要な情報をすべて読み込みます。

次に、Codeノードが起動し、読み込んだ全従業員の評価データをJavaScriptを用いて集計・分析します。評価項目ごとの平均点や分布などを計算し、レポート用のチャートデータを生成します。

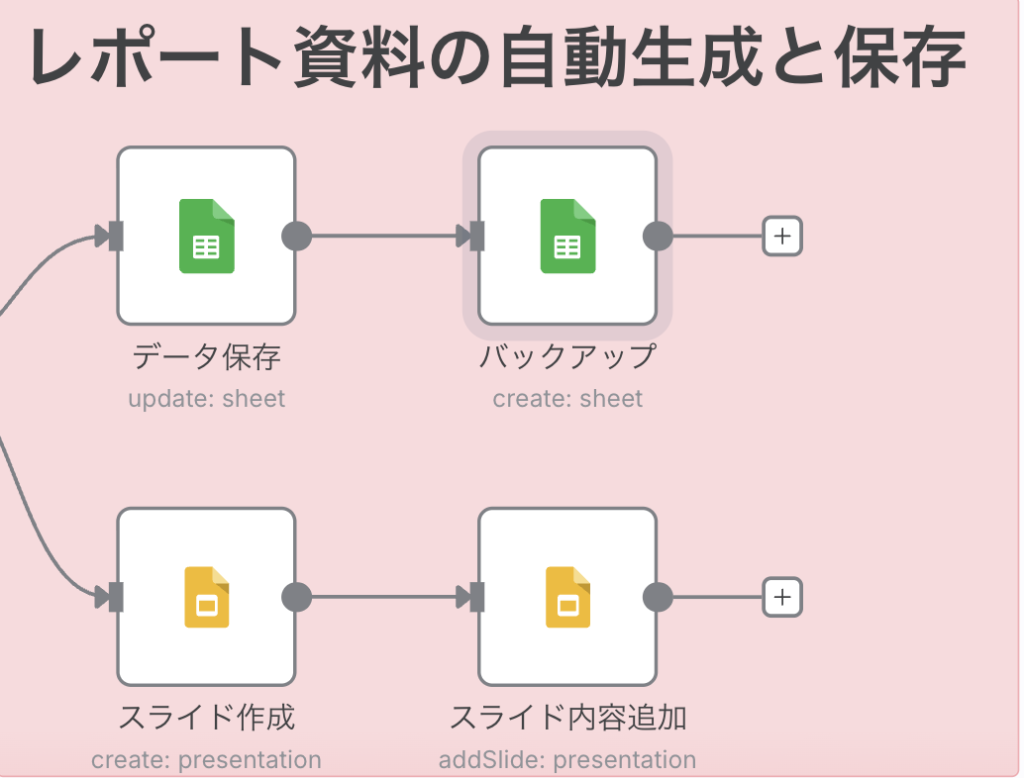

Step 2: レポート資料の自動生成と保存

分析が完了すると、ワークフローは二手に分かれます。一つは集計結果を新しいGoogleスプレッドシートに保存し、もう一つはGoogleスライドで新しいプレゼンテーションを作成し、分析結果(テキストやグラフの元データ)をスライドに自動で追加していきます。

最後に、保存された集計結果シートの情報を元に、万が一の事態に備えて別のGoogleスプレッドシートにバックアップを作成し、全プロセスが完了します。

人事評価資料作成の自動化による導入メリットと期待できる成果

このn8nワークフローを導入することで、人事部門はこれまでの煩雑な手作業から解放され、より戦略的な業務へとシフトできます。

評価業務の大幅な工数削減と時間創出

これまで数時間、あるいは数日かかっていたデータの収集、集計、資料作成といった一連の作業が、数分で完了します。

これにより創出された時間を、評価者とのすり合わせ、従業員への丁寧なフィードバック、次期目標設定のサポートなど、本来人事が注力すべき付加価値の高い業務に充てることができます。

データに基づいた客観的で公平な評価の実現

手作業によるコピー&ペーストや計算ミスといったヒューマンエラーを完全に排除できます。

すべてのデータがプログラムによって一貫したロジックで処理されるため、評価プロセスの客観性と公平性が担保され、従業員の納得度向上にも繋がります。

迅速なフィードバックと戦略的な人材育成・配置

評価期間が終了すると同時に、ほぼリアルタイムで分析レポートが完成します。これにより、経営層への迅速な報告が可能になるだけでなく、従業員一人ひとりへのフィードバックもスピーディーに行えます。

また、部署ごとや役職ごとの評価傾向をデータで可視化することで、より効果的な研修プログラムの企画や、戦略的な人材配置の検討にも活用できます。

まとめ

本記事では、n8nを活用して人事評価資料の作成を自動化する具体的なワークフローとそのメリットを解説しました。

この「n8n 人事評価資料作成 自動化ソリューション」は、担当者を煩雑な手作業から解放し、データに基づいた戦略的な人事評価へのシフトを強力に支援します。

もし、貴社が人事評価資料作成の効率化や評価プロセスの高度化にお悩みであれば、n8nによる自動化は費用対効果の高い解決策となるでしょう。

「ノーコードツールは初めて」「自社の業務に適用できるか不安」といった方も、ぜひ一度ご相談ください。貴社の業務内容を丁寧にヒアリングし、最適な自動化・業務改善プランをご提案します。

【有料級】成果が出るn8n活用レシピ

n8nは、広告運用レポートの作成・インサイドセールスの顧客対応メールの自動化・営業先リストの作成といった業務を自動化できる、画期的な業務改善ツールです。

とはいえ、「n8nって難しそう」「作成するのに時間かかる..」とお悩みの方も多いのではないでしょうか?

本資料では、初心者でも分かるn8nの使い方・実際に成果を出した自動化ワークフローの実例を紹介。以下のフォームから無料で今すぐダウンロードできます。