「デジタルヒューマンに興味はあるが、何から手をつければいいか分からない…」

「デジタルヒューマンってよく聞くけど何?」

もしあなたがそうお考えなら、この記事はきっとお役に立てます。

記事は、単にデジタルヒューマンの解説するだけでなく、デジタルヒューマン導入の検討方法や、デジタルヒューマンを用いたプロジェクトを成功に導くための「実践的なガイドブック」です。

この記事を読めば、以下の3つのことが明確になります。

この記事で分かること

- 具体的な投資対効果(ROI)がわかり、導入メリットを数字で語れるようになります。

- 導入のよくある失敗パターンと回避策がわかり、リスクを最小限に抑えられます。

- 自社に最適な導入形態とベンダーの選び方がわかり、具体的な次のアクションが明確になります。

デジタルヒューマンとは?構成要素やチャットボット・AIアバターとの違い

画像引用元:Nvidia

デジタルヒューマンとは、一言で言えば「AI(人工知能)とCG(コンピューターグラフィックス)を融合させて創られた、人間らしい対話と感情表現ができる仮想の存在」です。まるでSF映画から飛び出してきたような技術ですが、すでにビジネスの現場で活用され始めています。

その最大の特徴は、単に質問に答えるだけでなく、声のトーンや表情、身振り手振りを交えながら、人間とリアルタイムで自然なコミュニケーションが取れる点にあります。

この「人間らしさ」は、どのようにして実現されているのでしょうか。人間の体に例えて、その仕組みを分解してみましょう。

デジタルヒューマンを構成する3つの要素

デジタルヒューマンの体は、大きく分けて「外見(身体)」「知能(脳と神経)」「表現力(声と表情)」の3つの要素から成り立っています。

1. 外見(身体):リアリティを生み出すCG技術

まず、人間でいう「身体」や「顔」にあたるのが、3DCGで作成されたアバターです。写真と見間違うほどリアルな「フォトリアル型」から、親しみやすい「アニメ・キャラクター型」まで、そのデザインは多岐にわたります。

Unreal Engine ※のような高度なゲームエンジン技術が活用されることも多く、肌の質感や髪の毛一本一本の揺れまで、極めて精巧に表現することが可能です。

※Unreal Engine:

米国のEpic Games社が開発したソフトウェア。世界でもっとも使用されているゲームエンジンとされている。

2. 知能(脳と神経):対話の核となるAI技術

次に、最も重要な「脳」や「神経」の役割を担うのがAIです。ユーザーが何を話しているのかを理解し、どう答えるべきかを考え、指示を出す司令塔の役割を果たします。

ここには、以下のような複数のAI技術が複雑に連携しています。

・音声認識(耳): 人間の話した言葉をテキストに変換します

・自然言語処理/理解(脳): テキスト化された言葉の意味や意図を読み取ります。「〇〇が欲しい」という要望なのか、「〇〇について知りたい」という質問なのかを判断します。近年進化が著しいGPTなどの大規模言語モデル(LLM)が、この部分の性能を飛躍的に向上させました

・対話制御(脳): 文脈を読み取り、次にどのような返答や質問をすべきかを決定します

・情報検索(記憶): 質問に答えるために、データベースやインターネットから必要な情報を探し出します

3. 表現力(声と表情):人間らしさを宿す音声合成とアニメーション

AIが考えた答えを、人間らしくアウトプットする部分です。ここが従来のチャットボットと一線を画すポイントです。

・音声合成(声帯): テキスト化された回答を、自然で感情のこもった音声に変換して発話します。嬉しい時には明るいトーン、謝罪する時には落ち着いたトーンなど、状況に応じた声色を使い分けます

・表情・動作生成(表情筋と身体): 会話の内容に合わせて、笑顔や驚いた顔、頷きや身振り手振りといったアニメーションをリアルタイムで生成します。これにより、ユーザーは機械と話しているという感覚が薄れ、より人間的な温かみを感じることができます

【一覧表】チャットボットやアバターとの決定的な違い

「それって、高性能なチャットボットや、ゲームのアバターと何が違うの?」という疑問を持つ方も多いでしょう。その違いは機能差だけでなく、ビジネスにもたらす「価値」の差にもあります。

デジタルヒューマン・チャットボット・従来のアバター比較表

| デジタルヒューマン | 高性能チャットボット | 従来のアバター | |

|---|---|---|---|

| コミュニケーション | 音声・表情・動作による双方向の対話 | 主にテキスト・一部音声による応答 | (基本的に)人間が操作し、定型的な動きが中心 |

| 自律性 | AIが自律的に判断し、行動する | シナリオやルールに基づき応答 | 自律性はなく、人間の操作に依存 |

| 非言語表現 | 非常に豊か(感情表現が可能) | 限定的(絵文字など) | 限定的 |

| ビジネス価値 | 顧客エンゲージメント向上、ブランド体験の深化、高度な接客 | 業務効率化、問い合わせ対応の自動化 | 視覚的なガイド、キャラクター展開 |

このように、デジタルヒューマンは、チャットボットの「効率性」と、アバターの「視覚的魅力」を兼ね備え、さらに「自律的な感情表現」という新たな価値を加えた存在です。これにより、単なる業務効率化ツールに留まらず、顧客との心理的な繋がりを深め、企業のブランドイメージを向上させる強力な一手となり得るのです。

なぜ今、デジタルヒューマンを導入すべきなのか?【避けて通れない3つの経営課題】

「今の段階で導入せず、一旦様子見でもいいのでは?」と思うかもしれません。

しかし、デジタルヒューマンは、多くの企業が直面する以下の深刻な課題に対する極めて有効な一手となり得ます。企業が今デジタルヒューマンを導入すべき理由を、企業の経営課題の観点から説明していきます。

※リンクをクリックすると各見出しへ飛べます。

・課題1:深刻化する人手不足と採用コストの高騰

・課題2:24時間化する顧客ニーズと機会損失

・課題3:コモディティ化と顧客体験(CX)の重要性

課題1:深刻化する人手不足と採用コストの高騰

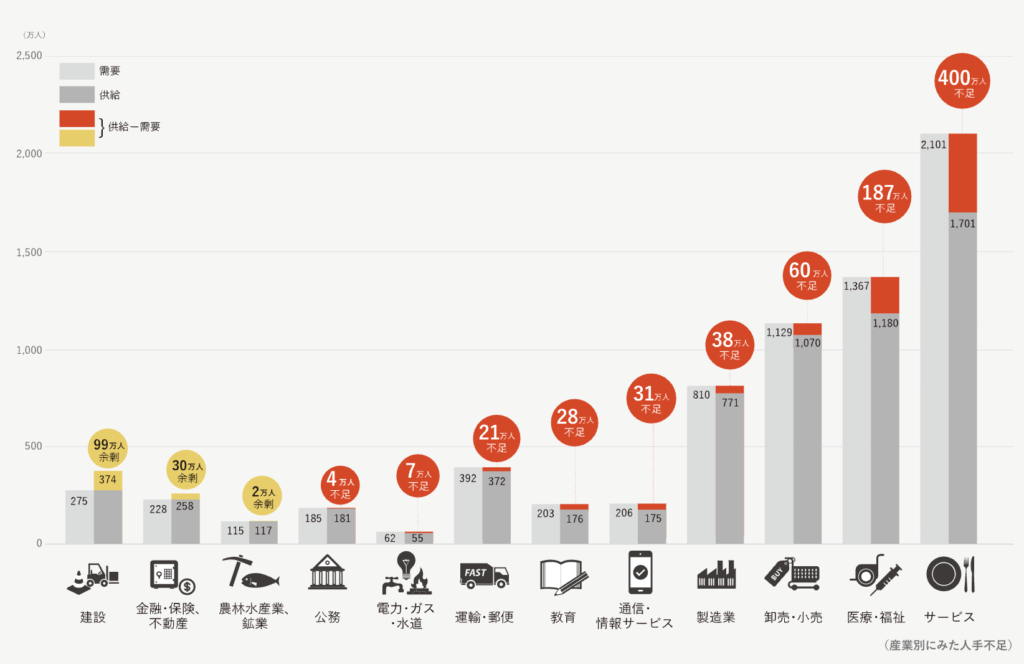

日本では少子高齢化を背景に、労働力不足が年々深刻化しており、パーソル総合研究所の調査によると、2030年に644万人の人手が不足すると予測されています。特にサービス・接客業では、人材確保が経営の最重要課題です。

(引用:パーソル総合研究所「労働市場の未来推計 2030」)

採用広告費や人材紹介手数料は高騰を続け、採用しても育成には時間とコストがかかります。デジタルヒューマンは、この構造的な課題に対し、人間のスタッフを補完・代替するソリューションとして大きな期待が寄せられています。

課題2:24時間化する顧客ニーズと機会損失

インターネットが普及した現代において、顧客は時間を選びません。深夜でも早朝でも、情報を求め、購買を検討します。しかし、多くの企業では、営業時間外や休日の問い合わせに対応できず、貴重なビジネスチャンスを逃しています。

この「機会損失」は、目に見えにくいコストですが、積み重なれば大きな売上の取りこぼしとなります。24時間365日、文句も言わず働き続けるデジタルヒューマンは、この機会損失を防ぎ、売上を最大化するための強力な武器となり得ます。

課題3:コモディティ化と顧客体験(CX)の重要性

商品やサービスの品質だけで他社と差別化を図ることが非常に困難な時代になりました。このような市場環境で顧客に「選ばれ続ける」ためには、価格や機能だけでなく、心に残り、記憶に残るような優れた顧客体験(CX)の提供が不可欠です。

先進的なデジタルヒューマンによるスムーズで温かみのある応対は、顧客に驚きと感動を与え、「この会社は面白い」「また利用したい」という強いブランドロイヤルティを育むきっかけになります。

デジタルヒューマン導入の国内・海外事例3選

ここでは、具体的な導入事例を3つご紹介します。自社のどの業務に応用できそうか、イメージしながらご覧ください。

※リンクをクリックすると各見出しへ飛べます。

事例1:【受付・案内】東急コミュニティー

事例2:【採用・人事】松屋フーズ

事例3:【金融】UBS

事例1:【受付・案内】東急コミュニティー|窓口業務の効率化とサービス品質向上

画像引用元:株式会社ティファナ・ドットコム

マンション管理大手の東急コミュニティー社では、大阪の住宅管理センター窓口に、ティファナ・ドットコム社が提供するデジタルヒューマン「AIさくらさん」をアバター形式で導入しました。

従来は来訪者が受付の電話で担当部署を呼び出していましたが、これをアバターによる対話形式に変更。来訪者はディスプレイに表示される「さくらさん」と会話するだけで、用件に応じた担当部署へスムーズに取り次いでもらえるように。

この導入により、受付担当者の呼び出し業務を削減し、他のコア業務に集中できる環境を整備。

同時に、非接触での対応が可能となり、顧客満足度と衛生意識の両方を満たすサービスを実現しています。人手不足に悩むオフィスの受付や、商業施設のインフォメーション業務において、非常に参考になる事例です。

事例2:【採用・人事】松屋フーズ|昇格試験のDXで、公正な評価と業務効率を実現

画像引用元:SHaiN

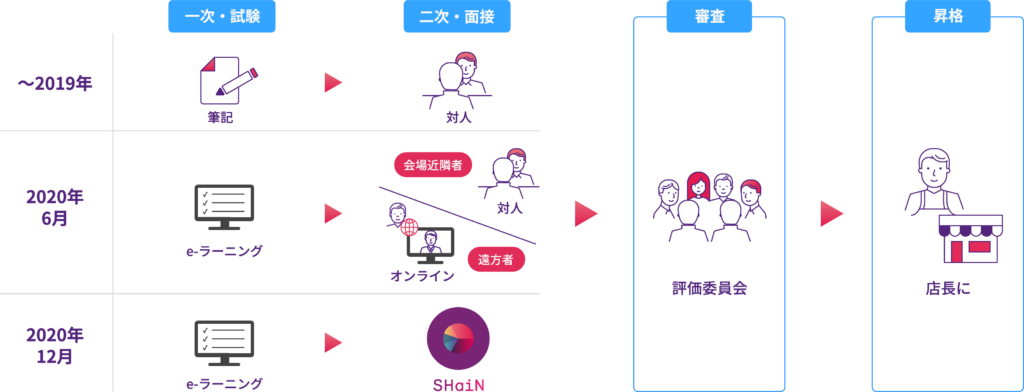

「松屋」などを全国に展開する株式会社松屋フーズホールディングスでは、年2回実施される店長昇格試験において、大きな課題を抱えていました。

従来は東京・大阪の2拠点に候補者と面接官となる役員らを集めて1日がかりで実施していましたが、関係者のスケジュール調整や会場確保といった物理的な負担に加え、面接官による「評価基準のバラつき」という根深い問題がありました。

コロナ禍を機にオンライン化を模索する中で、同社は対話型AI面接サービス「SHaiN」と出会います。

導入後、社内で統一された基準で評価が可視化できるようになっただけでなく、面接のスケジュール調整や会場確保、手書きメモの文字起こしといった煩雑な準備作業が不要になり、人事部の業務負担が劇的に軽減されるという大きな効果ももたらしました。

この成功は、単なる採用ツールとしてではなく、社内の重要な人材登用プロセスにおける「評価の公正性」と「業務効率」を両立させるためのDXとして、AIがどのように貢献できるかを示す先進的な事例です。

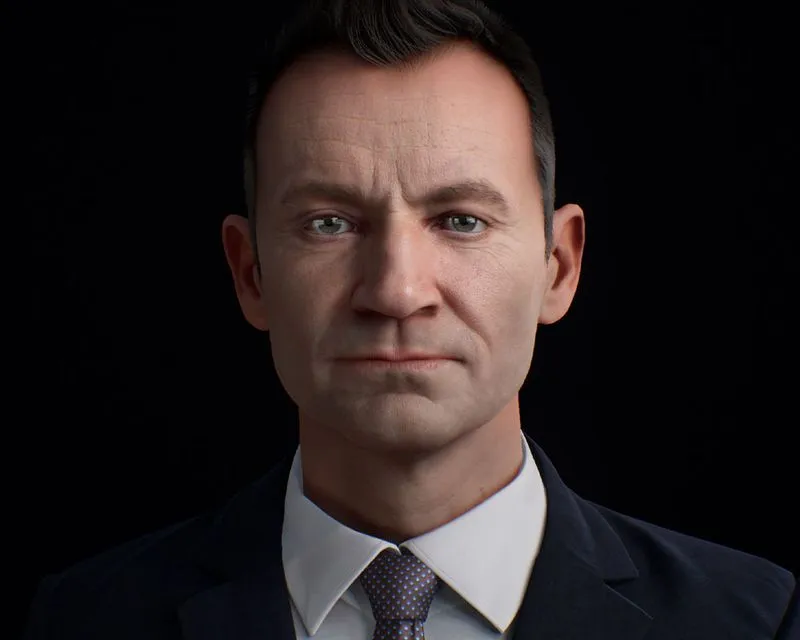

事例3:【金融】UBS|トップエコノミストの「デジタルクローン」

画像引用元:UneeQ社

スイスに本拠を置く世界最大級の金融機関UBSは、ウェルス・マネジメント(富裕層向け資産管理)事業において、自社のチーフ・エコノミストであるダニエル・カルト氏の「デジタルクローン」を開発・活用しています。

この先進的なプロジェクトは、デジタルヒューマン開発のパイオニアである「UneeQ社」との共同開発によって実現されました。

UneeQ社の技術により、カルト氏本人そっくりの容姿と声はもちろん、彼の膨大な知識や知見を学習させた、まさに「デジタルの分身」が誕生しました。

このプロジェクトの目的は、一人の人間にしか宿らないトップクラスの専門知識を「スケール(拡張)」させ、より多くの顧客が、いつでもどこでもその知見にアクセスできるようにすることです。

顧客は、このデジタルクローンと対話することで、最新の市場見通しや経済動向について、まるで本人から直接アドバイスを受けているかのような高品質な体験を得られます。

一人の専門家が対応できる顧客数には物理的な限界がありますが、デジタルクローンであればその制約を突破できます。これは、金融、医療、コンサルティングといった、高度な専門知識を持つ人材が限られている業界において、サービスの質を維持・向上させながら事業を拡大するための、未来の形を示す先進的な事例と言えるでしょう。

【費用対効果は?】デジタルヒューマン導入の具体的なメリット

ここでは、具体的なROI(投資対効果)の視点から導入メリットを解説します。

① コスト削減効果:受付・問い合わせ担当者の人件費を削減

最も分かりやすい効果が、人件費の最適化です。例えば、企業の受付やコールセンターで、定型的な一次対応をデジタルヒューマンに任せることを考えてみましょう。

【シミュレーション例】

前提

2名の受付・問い合わせ担当者(人件費:1人450万円/年)

導入内容

一次対応をデジタルヒューマンに置き換え、1名をより付加価値の高い業務へ配置転換

効果

・直接的な人件費削減:年間450万円

・採用・教育コストの削減:約50万~100万円/年

この場合、直接的な人件費だけでも年間450万円の削減効果が見込めます。さらに、退職に伴う採用コストや新人研修にかかる数十万円~百万円単位の費用も不要になるため、長期的なコストメリットは非常に大きいと言えます。

② 売上向上効果:機会損失の削減とCVR改善

コスト削減だけでなく、売上への直接的な貢献も期待できます。特にECサイトやWebサービスでの活用が有効です。

【シミュレーション例】

前提

ECサイトで月間1,000件の問い合わせ。営業時間外で10%(100件)が離脱。平均顧客単価は5,000円

導入内容

24時間対応のデジタルヒューマンを導入し、離脱率を5%改善(50件の機会損失を防ぐ)

効果

・機会損失の削減額:50件 × 5,000円 = 月間25万円(年間300万円)の売上増

・加えて、丁寧な商品提案によるCVR(購入率)1.2倍といった効果も期待できます。

24時間対応のデジタルヒューマンを導入し、夜間や休日の問い合わせにも即座に回答できるようにした結果、離脱率を半分に改善できたとします。これだけで50件 × 5,000円 = 月間25万円、年間では300万円もの機会損失を防ぎ、売上を上乗せすることができます。

さらに、デジタルヒューマンが顧客の閲覧履歴などから「こちらの商品もおすすめです」と的確なクロスセル提案を行うことで、購入率(CVR)が1.2倍になった、といった副次的な売上向上効果も十分に狙えます。

【知らないと危険】デジタルヒューマン導入のよくある失敗パターン3選と対策

華やかな成功事例の裏には、数多くの失敗があります。同じ轍を踏まないために、典型的な失敗パターンとその対策を学びましょう。

※表の一番左の列のリンクをクリックすると、各失敗パターンの説明見出しに飛べます。

| 失敗パターン | なぜ起きるか? | 対策 |

|---|---|---|

| ① 誰も使わない「デジタル置物」化 | 目的が曖昧なまま「流行っているから」と導入してしまう。 | 「誰の、どんな課題を解決するのか」を導入前に徹底的に議論する。(例:待ち時間3分短縮、問い合わせ件数20%削減などKPIを設定) |

| ②「不気味」と思われブランド毀損 | コストを優先し、質の低いCGやぎこちない対話のシステムを選んでしまう。 | 「不気味の谷」を理解しているベンダーを選ぶ。いきなりリアルを目指さず、親しみやすいキャラクターデザインから始めるのも一手。 |

| ③ 費用対効果が合わず投資が無駄に | 機能要件を詰め込みすぎ、カスタム開発で費用が膨れ上がる。 | まずはSaaS型でスモールスタートする。特定の業務(例:FAQ対応のみ)に絞って効果を検証し、段階的に投資を拡大する。 |

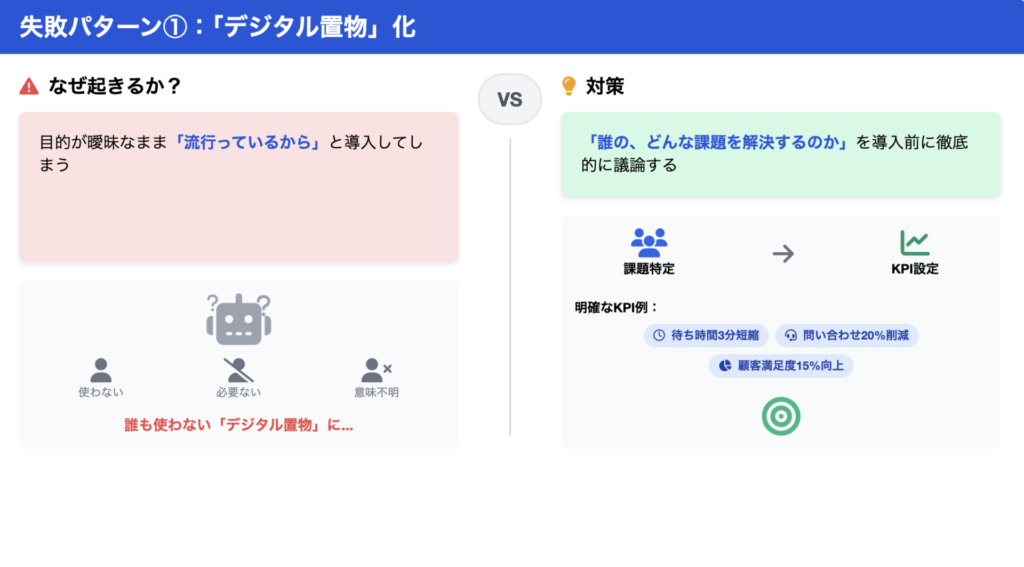

失敗パターン①:誰も使わない「デジタル置物」化

これは最もよくある失敗です。最新技術を導入したものの、現場では全く使われず、いつの間にか誰も見向きもしない「高価な置物」になってしまうケースです。

この原因の多くは、「導入すること」自体が目的化してしまうことにあります。DX推進部などが主導し、「流行っているから」「先進的なイメージ作りのために」といった曖昧な理由で導入を進めた結果、現場の実際の業務フローや顧客の真のニーズと乖離してしまうのです。

対策

この失敗を避けるには、導入前に「誰の、どんな課題を、どのように解決するのか」を徹底的に議論し、具体的な数値目標(KPI)を設定することが不可欠です。

例えば、「受付の待ち時間を平均3分短縮する」「Webサイトからの問い合わせ件数を20%削減する」といった明確なゴールを、必ず現場の担当者を巻き込んで設定しましょう。目的が明確であれば、導入後の効果測定も容易になり、改善のサイクルを回すことができます。

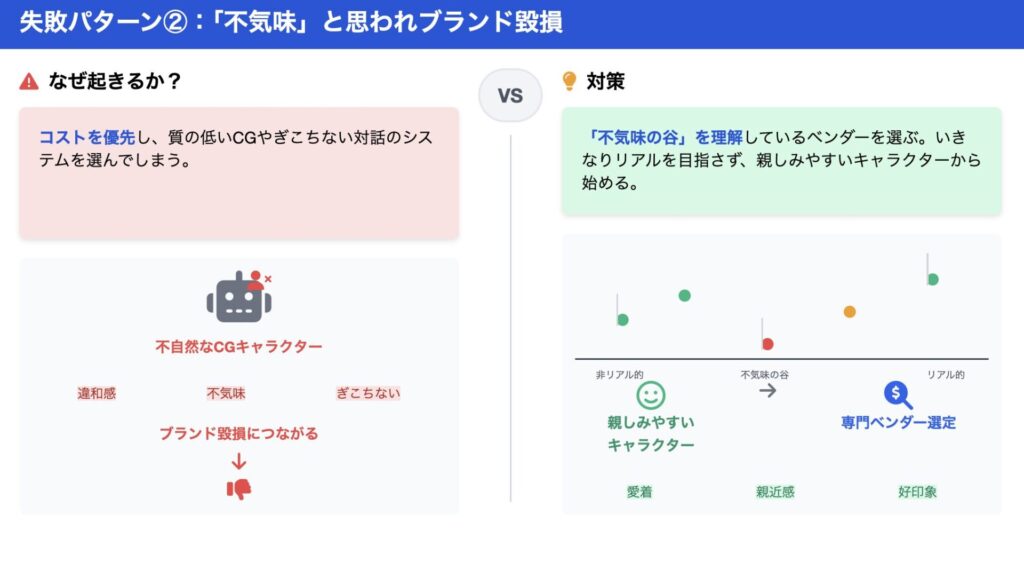

失敗パターン②:「不気味」と思われブランド毀損

人間そっくりな見た目を目指した結果、かえってユーザーに違和感や嫌悪感を与えてしまう「不気味の谷」現象に陥り、企業のブランドイメージを損なってしまうケースです。

特に、コストを優先して海外製の安価なサービスや技術力の低いベンダーを選んだ場合に起こりがちです。ぎこちない表情や動き、カタコトの不自然な日本語での応答は、先進的どころか、顧客に「この会社は大丈夫か?」という不信感を与えかねません。

対策

まず、「不気味の谷」現象を深く理解し、その対策ノウハウを持つベンダーを選ぶことが大前提です。

その上で、いきなり写真のようにリアルなフォトリアルなアバターを目指すのではなく、親しみやすいアニメ調のキャラクターデザインから始めるというのも賢明な戦略です。

リアルさよりも、愛着の湧くキャラクターでスムーズな対話体験を提供することの方が、よほど顧客満足度に貢献します。

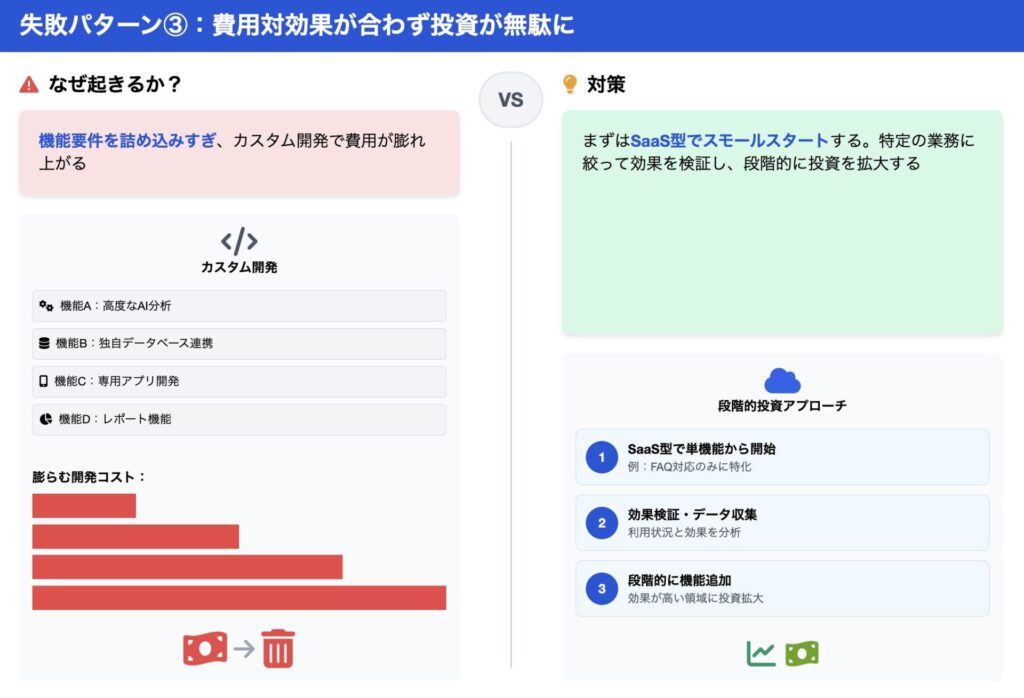

失敗パターン③:費用対効果が合わず投資が無駄に

「あれもこれも」と夢が膨らみ、あらゆる機能要件を詰め込んだ結果、カスタム開発の費用が数千万円規模に膨れ上がってしまうパターンです。

しかし、いざ導入してみると、実際に頻繁に使われるのは基本的なFAQ機能だけで、多額の投資を回収できる見込みが立たず、プロジェクトが頓挫してしまいます。

対策

この「オーバースペック」の罠を避ける鍵は、スモールスタートです。いきなり大規模なカスタム開発に踏み切るのではなく、まずは月額数万円から利用できるSaaS型サービスで導入し、特定の業務(例:代表的な質問トップ10への回答)に絞って効果を検証しましょう。

そこで「問い合わせ対応工数が月20時間削減できた」といった確かな手応えと具体的なデータを掴んでから、その実績をもとに社内で追加投資の承認を得て、段階的に機能を拡張していく。

この進め方が、最も着実で、リスクの少ない成功への道筋です。

自社に合うのはどっち?導入形態の選び方【SaaS vs カスタム開発】

デジタルヒューマンの導入形態は、大きく「SaaS利用型」「カスタム型」の2つに分かれます。

それぞれの特徴を理解し、自社の目的、予算、そして事業フェーズに合わせて最適な方法を選ぶことが重要です。

| 比較項目 | SaaS(サービス利用)型 | カスタム(受託開発)型 |

|---|---|---|

| 特徴 | 既存のプラットフォームを利用 | ゼロから自社専用に開発 |

| メリット | ・低コストで始められる ・導入期間が短い | ・デザインや機能を自由に設計可能 ・既存システムとの連携が柔軟 |

| デメリット | ・カスタマイズ性が低い ・他社と似たデザインになりがち | ・高コスト ・開発期間が長い |

| 費用感 | 初期:0~数十万円 月額:数万~数十万円 | 数百万円~数千万円以上 |

| おすすめ | スモールスタートで効果検証したい企業 | 独自のブランディングや複雑な要件がある企業 |

SaaS(サービス利用)型:手軽に始めるならこの選択

SaaS(Software as a Service)型とは、ベンダーがクラウド上で提供している既存のデジタルヒューマンプラットフォームを利用する形態です。

最大のメリットは、低コストかつ短期間で導入できる手軽さにあります。自社でサーバーを用意したり、ゼロから開発したりする必要がないため、初期費用を数十万円程度に抑え、月額数万円からのランニングコストで利用開始できるサービスも少なくありません。

「まずは効果を試してみたい」「PoC(概念実証)を行って、社内の理解を得たい」といった、スモールスタートを切りたい企業にとっては、まさに最適な選択肢と言えるでしょう。

一方で、デメリットはカスタマイズ性の低さです。アバターのデザインや機能が既存のテンプレートの中からしか選べないことが多く、他社と似たような見た目になりがちで、自社独自のブランディングを強く打ち出すのは難しいかもしれません。

カスタム(受託開発)型:独自性を追求するならこの選択

カスタム開発型とは、ベンダーに依頼して、自社の要望に合わせてゼロからオリジナルのデジタルヒューマンを開発する形態です。

最大のメリットは、その圧倒的な自由度です。自社のブランドキャラクターをデジタルヒューマン化したり、基幹システムと連携させて複雑な業務フローを自動化したりと、まさに「かゆいところに手が届く」理想のシステムを構築できます。企業の独自性を最大限に表現し、競合他社との完全な差別化を図りたい場合には、この方法が適しています。

しかし、そのデメリットは高額な開発費用と長い開発期間です。要件にもよりますが、開発費用は数百万円から数千万円規模に及ぶことも珍しくなく、導入までには数ヶ月から1年以上の期間を要することもあります。

前述の失敗パターン③のように、明確な目的と緻密な投資対効果の試算なしに手を出すと、大きなリスクを伴う選択肢であることも理解しておく必要があります。

失敗しない!デジタルヒューマンのベンダー企業選定5つのチェックポイント

デジタルヒューマン導入を検討している企業の方向けに、デジタルヒューマン開発企業の選定ポイントを解説します。

※リンクをクリックすると各見出しへ飛べます。

1. 実績

2. 技術力

3. 柔軟性

4. サポート体制

5. 倫理性・安全性

1.【実績】自社の業界・目的に近い導入実績があるか?

デジタルヒューマンと一言で言っても、業界によって求められる知識や対話のニュアンスは全く異なります。例えば、金融業界であれば専門用語やコンプライアンスへの深い理解が、小売業界であれば丁寧な接客ノウハウが不可欠です。

ベンダーのWebサイトで導入事例を確認する際は、単に有名企業の名前が並んでいるかだけでなく、自社と同じ業界や、解決したい課題が似ている企業の事例があるかを重点的にチェックしましょう。

自社のビジネスドメインを理解しているベンダーでなければ、的確な提案は期待できません。

2.【技術力】「不気味の谷」を越える表現力と、自然な対話エンジンの両方を持っているか?

ベンダーの技術力を見極める上で重要なのは、「見た目(CG)」と「中身(AI)」の両輪です。見た目が綺麗なCGモデルを作る会社と、賢い対話AIを開発する会社は、必ずしもイコールではありません。

この両方の技術を高いレベルで融合させ、スムーズで自然なインタラクションを実現できるベンダーは、実はそう多くありません。

必ずデモを体験し、キャラクターの表情や動きが自然か、会話のレスポンスは速いか、的外れな回答をしないか、といった点を自分の目で厳しくチェックしてください。

3.【柔軟性】SaaS型とカスタム開発の両方に対応できるか?スモールスタートの相談に乗ってくれるか?

企業の状況は変化します。初めはSaaSで小さく始めたとしても、将来的に効果が実証されれば、より高度なカスタム開発に移行したくなるかもしれません。

その際に、SaaSからカスタム開発まで一気通貫で対応できるベンダーであれば、データを引き継ぎながらスムーズにステップアップすることが可能です。

逆に、いきなり高額なカスタム開発の提案しかしてこないベンダーは少し注意が必要です。企業の成長フェーズに合わせて、スモールスタートの相談にも親身に乗ってくれる、柔軟な提案力を持つパートナーこそが、長期的に信頼できる相手です。

4.【サポート体制】導入後のシナリオ改善や分析など、運用支援は手厚いか?

デジタルヒューマンは「作って終わり」のシステムではありません。むしろ、導入してからが本当のスタートです。ユーザーからどんな質問がされたか、どの質問にうまく答えられなかったか、といった対話ログデータを分析し、継続的に会話シナリオを改善していく「育てる」作業が不可欠です。

この運用フェーズを自社だけで行うのは大変な労力がかかります。導入後のデータ分析や改善提案まで含めた、伴走型の運用支援サービスを提供しているかどうかは、プロジェクトの成否を分ける極めて重要なポイントです。

5.【倫理性・安全性】AIガバナンスや個人情報保護に関する見識や対策は十分か?

AIが社会に浸透するにつれ、その倫理的な側面や安全性が厳しく問われるようになっています。万が一、デジタルヒューマンが取得した個人情報が漏洩したり、AIが差別的・不適切な発言をしたりすれば、企業の信頼は一瞬で地に落ちてしまいます。

ベンダーがAIガバナンス(AIを適切に管理・運用するための指針)に関する見識を持っているか、個人情報保護法などの関連法規を遵守したシステム設計になっているか、AIの判断根拠を後から検証できる仕組みがあるかなど、コンプライアンス面の体制は必ず確認しましょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 日本語の会話精度はどのくらいですか?

A. 近年、日本語の自然言語処理技術は飛躍的に向上しています。多くのサービスでは、業界特有の専門用語にも対応可能です。デモで実際の会話精度を確認することをおすすめします。

Q. 導入後のメンテナンスは大変ですか?

A. SaaS型の場合、基本的なシステムのメンテナンスはベンダーが行います。企業側は、会話シナリオの追加や応答内容のチューニングといった運用作業が中心になります。運用代行サービスを提供するベンダーもあります。

まとめ

デジタルヒューマンは、もはや未来の技術ではなく、経営課題を解決するための「現実的な選択肢」です。

世界のAI市場は年率30%近い成長を続け、2028年には約2.5兆円(国内)に達すると予測されています。この巨大な波に乗り遅れないために、今、行動を起こすことが重要です。

コメント